| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 17/02/2012 | 01/01/1970 | 1 / 5 | / 5 |

| Distribuidora | |||

| Paris Filmes | |||

| Duração do filme | |||

| 105 minuto(s) | |||

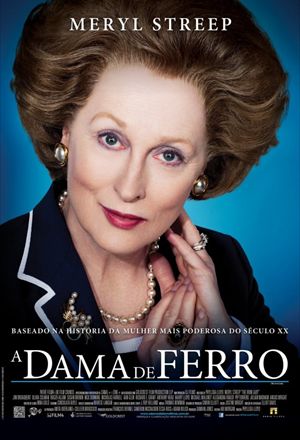

Dirigido por Phyllida Lloyd. Com: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Harry Lloyd, Olivia Colman, Iain Glen, Richard E. Grant, Roger Allam, Anthony Head, Nicholas Farrell.

Em teoria, A Dama de Ferro deveria ser uma obra tematicamente ambiciosa que, traçando um amplo painel da vida da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, poderia analisar um período complexo e polêmico da História recente ao concentrar-se em uma de suas principais figuras. Em vez disso, foi entregue à diretora de Mamma Mia!, que já em seu segundo longa se estabelece como uma criatura absolutamente incapaz de compreender a linguagem cinematográfica, criando uma narrativa desconjuntada que, mesmo beneficiada por uma performance impecável de Meryl Streep, acaba soando mais como um cruzamento entre Uma Mente Brilhante e A Vida é Dura – A História de Dewey Cox.

Já abrindo a projeção com uma cena completamente inverossímil que traz Thatcher (Streep) idosa comprando leite anonimamente em um mercadinho, o roteiro pavoroso de Abi Morgan logo revela o recurso risível que empregará para estruturar sua história: demente em função do Alzheimer, a protagonista alucina com o marido morto, o que irá disparar uma série de lembranças que conduzirão aos inevitáveis flashbacks. Curiosamente, porém, Morgan acaba dedicando a maior parte da narrativa à versão senil de Thatcher, que, consciente de que a presença do marido Denis (Broadbent) não é real, busca esconder suas alucinações dos médicos e da filha, numa liberdade dramática risível e tão óbvia quanto o diálogo que a roteirista usa para amarrar as pontas de sua trama, quando traz Thatcher dizendo que não irá morrer “lavando xícaras” numa preparação óbvia para a cena final (não, ela não chega a matar a personagem, o que seria inaceitável, mas não duvido que Morgan tenha torcido para que a verdadeira Thatcher morresse antes da conclusão das filmagens para permitir a inclusão da cena que claramente queria escrever).

Incapaz de manter a menor coerência na construção dos personagens, A Dama de Ferro em um momento traz a família da protagonista reclamando de suas ambições políticas apenas para, no instante seguinte, trazer Denis sorrindo orgulhoso diante da eleição da esposa. Da mesma maneira, o filme não hesita em trazer o parlamentar Airey Neave (Farrell) preparando Thatcher para as eleições enquanto chega a esperá-la em um salão de belezas enquanto esta muda o penteado – uma bobagem que só é superada quando, depois da morte do sujeito, sua voz é ouvida em off quase como uma espécie de Obi-Wan Kenobi conservador guiando a intrépida Margaret Skywalker.

Aliás, não seria de se espantar caso o longa usasse a Força como explicação para a longevidade de Thatcher no cargo de primeira-ministra, já que, saltando de um acontecimento a outro aparentemente ao acaso e sem jamais contextualizar o quadro político de cada época, o roteiro parece uma mera colagem dos “melhores (piores) momentos” da vida da premiê, que simplesmente não evolui como personagem, mudando abruptamente de comportamento de cena para cena: em um instante, é uma mulher controlada e fiel aos colegas de partido; em outro, grita destemperadamente e afasta seu principal aliado. Além disso, Abi Morgan mantém o hábito preocupante de alterar de forma ofensiva os fatos, chegando ao ponto de colocar Thatcher como testemunha da explosão de um carro-bomba.

Mas o mais frustrante é perceber como um filme dedicado à vida de uma das mais importantes figuras políticas da década de 80 consegue ser tão míope em relação ao seu governo: embora retrate o Reino Unido em caos absoluto, A Dama de Ferro parece sugerir que este quadro ocorria não em função de Thatcher, mas apesar desta – e quando a primeira-ministra, até então batendo recordes de impopularidade, torna-se queridinha da população após a guerra das Malvinas, o longa rapidamente mostra a melhora da situação econômica do país através de recortes de jornais (uma manchete traz simplesmente “Lucros, lucros, lucros”) como se tudo houvesse se resolvido magicamente apenas porque o povo mudara de opinião a respeito de sua líder. Isto para não mencionar o fato de que o roteiro jamais questiona o fato de Thatcher ter claramente usado o conflito com a Argentina para desviar o foco de seu fracasso como gestora (em vez disso, Morgan opta por trazer a personagem abalada diante da morte de centenas de soldados, quando decide escrever para as famílias manifestando seu pesar “como mãe” sem aparentemente se dar conta de que mandara aqueles jovens para a morte sem qualquer necessidade real).

Chega a espantar, diga-se de passagem, como o filme busca ignorar a demagogia da protagonista: quando alguém questiona por que ela defende que pobres e ricos paguem os mesmos impostos, por exemplo, Thatcher responde citando sua trajetória pessoal e dizendo que todos devem pagar pelo “privilégio” de morar na Inglaterra – e o fato de não responder a pergunta de seu subalterno, que girava em torno de uma questão completamente diferente, é simplesmente ignorada pelos personagens e pelo filme. Da mesma forma, quando a premiê recebe o Secretário de Estado dos EUA e compara as Malvinas ao Havaí na Segunda Guerra, o roteiro trata sua argumentação estapafúrdia como um exemplo inequívoco de sua sabedoria e traquejo político, o que beira a insanidade. Para completar, Abi Morgan não consegue nem mesmo construir diálogos que soem lógicos – e em certo momento Thatcher diz: “Tudo o que eu queria era fazer diferença no mundo. (pausa enquanto vê um desenho feito pelos filhos) Tudo o que eu queria era que minhas crianças crescessem bem e mais felizes do que eu fui”. E tudo o que eu queria era que suas falas fizessem algum sentido.

Ao menos a incoerência do roteiro encontra eco na falta de lógica visual da direção de Phyllida Lloyd, que se mostra incapaz de rodar os planos mais simples de maneira minimamente coesa - e basta observar, por exemplo, a cena em que a filha de Thatcher a ajuda a se despir para percebermos como nem mesmo a direção dos olhares das duas atrizes parece fazer sentido, já que nos planos médios Streep surge posicionada lateralmente em relação à outra apenas para, nos quadros mais fechados, olhar diretamente à sua frente quando conversa com a moça. De maneira similar, percebam como a mãe da protagonista salta da sala para a cozinha em certo instante ou como Streep pula bruscamente do sofá para diante de uma janela, retornando no segundo seguinte para o sofá enquanto conversa com seus estrategistas – e mesmo que justifiquemos estes saltos como sendo pequenas elipses, não há como negar que foram realizadas de forma no mínimo trôpegas. Para encerrar, reparem a cena em que Thatcher é entrevistada diante de sua residência oficial, quando o marido pode ser claramente visto ao fundo, diante da porta, apenas para desaparecer repentinamente quando a primeira-ministra se prepara para entrar.

Demonstrando total desconhecimento da função da câmera ao contar sua história, a cineasta busca também conferir desesperadamente algum estilo ao seu filme, mas sem sucesso: em um instante, usa um quadro inclinado ao mostrar Thatcher deixando a mesa de jantar sem que haja justificativa narrativa para empregar este tipo de tomada – e mais tarde, ao enfocar a personagem indo para o trabalho, Lloyd não hesita em investir no mais clichê dos planos ao enfocar os filhos da premiê diminuindo através do vidro traseiro enquanto correm atrás do carro. E se não hesita em retratar os oponentes da protagonista através de closes grotescos que os desfiguram (mesmo quando estão cobertos de razão em seus protestos), a diretora também parece se achar muito inteligente ao empregar repetidas câmeras subjetivas que buscam nos colocar no lugar de Thatcher – uma lógica que a própria realizadora esquece ao trazer a personagem olhando para a câmera em outros momentos. Como se não bastasse, cheguei a perder a conta de quantas vezes ao longo da projeção Lloyd emprega travellings que se aproximam de sua heroína enquanto esta profere longas falas.

Assim, é uma pena que Meryl Streep mais uma vez empreste seus talentos à sua diretora de Mamma Mia!, demonstrando não ter aprendido a lição – e é uma prova de seu brilhantismo como intérprete o fato de conseguir criar uma performance tão brilhante em um filme que insiste em desperdiçá-la. Encarnando os maneirismos de Thatcher com perfeição, Streep também domina de forma admirável a inflexão estudada e o timbre duro de sua voz (algo que os fãs de filmes dublados merecidamente perderão), sendo também auxiliada pela ótima maquiagem em sua composição. Além disso, a atriz evoca com sensibilidade a fragilidade da versão envelhecida da personagem, que surge em cena como uma criatura prestes a desabar.

Não é sua culpa, portanto, que Thatcher permaneça uma incógnita ao fim de A Dama de Ferro – e quando vemos os funcionários da residência oficial em lágrimas diante de sua partida, não conseguimos sequer compreender por que se mostram tão abalados. Em sua essência, este filme se mostra tão oco, aliás, que o fato mais revelador que extraí da projeção foi o talento da protagonista para a psiquiatria: afinal, não é qualquer um que consegue curar uma alucinação ao simplesmente convencê-la a arrumar as malas e partir. Freud teria inveja de Margaret Thatcher.

17 de Fevereiro de 2012