| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 01/01/1970 | 01/01/1970 | 5 / 5 | 4 / 5 |

| Distribuidora | |||

| Duração do filme | |||

| 120 minuto(s) | |||

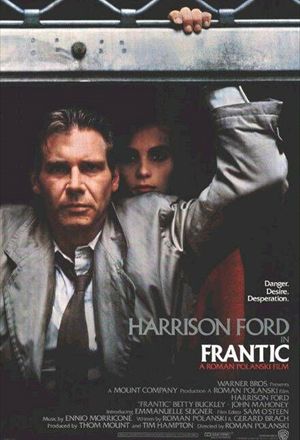

Dirigido por Roman Polanski. Com: Harrison Ford, Emmanuelle Seigner, Betty Buckley, John Mahoney, Gérard Klein, Patrice Melennec, Dominique Pinon.

(Atenção: esta análise revela pontos importantes da trama do filme. E a propósito: todas as fotos podem ser ampliadas através de um clique.)

A década de 80 não foi boa para Roman Polanski: depois de se estabelecer como um dos principais nomes do cinema internacional nas duas décadas anteriores (quando dirigiu, entre outros, os clássicos O Bebê de Rosemary e Chinatown), o cineasta se envolveu no infame caso de estupro de uma adolescente e fugiu para a Europa, comandando apenas dois longas entre 1980 e 1991: o fraco Piratas e este Busca Frenética, que foi um colossal fracasso de público e, mesmo agradando parte da crítica, não foi indicado a um prêmio sequer em parte alguma do mundo. A injustiça foi tamanha que mesmo o astro Harrison Ford, que vinha lutando para conferir um novo rumo à sua carreira depois do terceiro Star Wars e do segundo Indiana Jones, foi sumariamente ignorado embora oferecesse provavelmente sua melhor performance nas telas. Como se não bastasse, praticamente ninguém se preocupou em observar que, embora assumisse os contornos de um suspense mais tradicional (e eficiente, diga-se de passagem), Busca Frenética desenvolvia um subtexto rico de significados ao funcionar como estudo de um personagem que, domado por uma existência pacata e de conformismo, é chamado de volta à vida por uma experiência única, sendo obrigado a escolher entre a estabilidade do universo familiar e a excitante mas arriscada possibilidade de entregar-se aos seus impulsos mais primários.

Escrito pelo próprio Polanski ao lado de Gérard Brach (e com revisões não creditadas feitas por Robert Towne, parceiro do diretor em Chinatown), o roteiro acompanha um estabelecido cardiologista que, convidado a dar uma palestra em Paris, é acompanhado pela esposa de duas décadas. Cansados em função da viagem, eles descobrem que pegaram a mala errada no aeroporto e, enquanto o médico toma um banho, sua esposa atende um telefonema e deixa o quarto, desaparecendo. Sem falar francês e ignorado pelas autoridades, o Dr. Richard Walker (Ford) parte em busca da companheira por conta própria, envolvendo-se numa aparente conspiração que gira em torno de um mecanismo misterioso chamado MacGuffin (na realidade, o nome é Krytron, mas o objeto cumpre a função narrativa clássica definida por Hitchcock: é algo que todos perseguem, mas que não tem importância real para a história ou para o espectador).

Investindo os vinte minutos iniciais da projeção para estabelecer a dinâmica entre Walker e a esposa Sondra (Buckley), Polanski emprega longos planos que ajudam a ressaltar a natureza tranqüila e confortável daquela relação – algo importante não só para estabelecer o desespero do médico ao perceber que a companheira foi seqüestrada (não, não basta ser casado; é fundamental que haja algo mais do que um compromisso legal para que esse desespero se justifique), mas também para que percebamos que Walker é profundamente dependente de Sondra, o que expõe sua vulnerabilidade ao perdê-la. Assim, não só vemos os dois abraçados no táxi rumo ao hotel como ainda testemunhamos a dinâmica afinada do casal: quando Walker faz o check-in, a esposa já estende os passaportes rapidamente e, mais tarde, quando o médico liga para a companhia aérea para falar sobre as bagagens, chega a ficar surpreso ao perceber que Sondra já lhe entregara as passagens antes mesmo que ele as solicitasse. Da mesma maneira, é interessante observar como Buckley acaricia os ombros do marido casualmente enquanto este preenche as fichas do hotel ou como os dois parecem totalmente confortáveis na presença um do outro mesmo quando estão em silêncio absoluto.

Ainda assim, é aqui que Polanski introduz sutilmente alguns indícios de que nem tudo é tão perfeito na relação: em primeiro lugar, Sondra se mostra aborrecida ao descobrir que o marido avisou o organizador da conferência de que chegariam a Paris um dia antes do previsto, sabotando seus planos de permanecer sozinha com o companheiro por algum tempo antes do evento – o que, somado à sua alfinetada sobre a falta de sexo (“Promessas, promessas”, ela responde quando o marido diz que irão ficar na cama todo o dia), serve como introdução ao tema subjacente à narrativa: a “domesticação” de Richard. E vale apontar, também, que a escalação de Betty Buckley para o papel da esposa é uma decisão não apenas acertada, mas corajosa de Polanski, já que a atriz, parecendo até mais velha do que os 41 anos que tinha na época, está longe de seguir o padrão de beleza ditado por Hollywood, surgindo como uma mulher madura e real – o que ressalta a dedicação do herói a ela não em função de uma profunda atração sexual, mas do amor e da lealdade.

Igualmente curiosa é a forma com que Busca Frenética é introduzido: fugindo dos créditos habituais, Polanski apresenta o elenco e a equipe num letreiro que, percorrendo a tela verticalmente, remete mais ao final de uma narrativa do que ao seu início – e se considerarmos que a imagem do casal Walker surge gradualmente no quadro, é possível inferir que o cineasta está justamente sugerindo uma história que começa após o “final feliz” de um romance, quando a paixão é substituída pelo comodismo e pelo tédio. Aliás, não é à toa que, embora se passe na sempre romântica Paris, Busca Frenética evita empregar os inúmeros pontos turísticos da cidade em sua história, preferindo se concentrar numa apresentação nada glamourosa da capital francesa, mantendo a Torre Eiffel (e tudo que ela representa) à distância e obrigando seus personagens a caminharem eternamente (reparem no sobrenome do protagonista) por ruas desertas e escuras enquanto vemos caminhões de lixo, prédios com paredes descascadas e estacionamentos sombrios. Como se não bastasse, a ótima trilha do mestre Ennio Morricone é usada sempre com economia, permitindo que Polanski abuse dos sons diegéticos que conferem ainda mais realismo à obra – e mesmo quando a trilha surge, jamais adota tons alegres ou românticos.

Enquanto isso, o ótimo roteiro demonstra compreender bem as regras do gênero e introduz de maneira elegante e orgânica os elementos da trama, como no instante em que a filha do casal informa despreocupadamente que alguém ligou de Paris indagando sobre Sondra ou ao indicar que o misterioso Dédé Martin não aparece na boate Blue Parrot há duas noites. Esta abordagem sutil, vale dizer, também é empregada para apresentar Michelle (Seigner), que, embora importantíssima para a narrativa, é vista pela primeira vez de forma absolutamente casual e à distância enquanto conversa com o traficante que tentara vender cocaína para o herói momentos antes – e como este foi o filme de estréia da atriz, sua relevância para a trama jamais é prenunciada por um possível reconhecimento por parte do espectador. E já que falei de prenúncios, Polanski merece pontos também por já estabelecer a atmosfera de infortúnios que cercará o casal Walker ao enfocar o pneu do táxi furando assim que eles chegam a Paris.

Mas não é só isso: do início ao fim da projeção, o cineasta exibe uma profunda disciplina na maneira com que conduz visualmente a narrativa, estabelecendo e preparando cada plano, enquadramento e revelação de maneira metódica. Reparem, por exemplo, como ele enfoca o herói relativamente à distância, a partir de dentro do banheiro, abafando os sons da conversa do personagem ao telefone, e percebam como isso é fundamental para que, mais tarde, compreendamos por que ele não se dá conta de que algo importante está ocorrendo no quarto quando é sua esposa quem recebe uma importante ligação. Da mesma maneira, Polanski e seu diretor de fotografia Witold Sobocinski treinam com inteligência o olhar do espectador para que este passe a reparar continuamente no que ocorre não só no primeiro plano, mas também ao fundo: inicialmente, a dupla enfoca Walker à direita (ponto mais forte do quadro) e em primeiro plano enquanto Sondra surge à esquerda e ao fundo numa tentativa frustrada de abrir sua mala (algo que se revelará importantíssimo posteriormente), numa composição relativamente discreta. Minutos depois, porém, quando o herói abre a porta do quarto e o corredor do hotel se estende à esquerda, somos praticamente compelidos a reparar a ação no fundo do quadro e, a partir daí, passamos a buscar ativamente outros elementos que antes poderiam passar despercebidos – o que é brilhante ao incutir no público a mesma sensação de paranóia vivida pelo protagonista. Com isso, não demoramos a reparar o gerente do hotel à distância enquanto Walker fala ao telefone ou mesmo o foco sombrio na cozinha do apartamento de Dédé Martin quando Michelle se apóia ao lado da entrada de seu apartamento.

Polanski e Sobocinski empregam a composição dos quadros de maneira eficaz, também, como forma de salientar a direção das informações e a apresentação de novos elementos (como na cena em que um bêbado vivido por Dominique Pinon observa Walker antes de abordá-lo) e no intuito de frisarem a vulnerabilidade e a frustração crescentes do herói – o que fica óbvio quando percebemos o médico observando outros personagens enquanto estes buscam ajudá-lo ou simplesmente fazem pouco caso de suas preocupações (e o distanciamento dele com relação àquelas figuras se torna ainda mais patente graças ao contraste entre as cores de suas roupas cinzentas, pálidas, e daquelas, sempre escuras, usadas pelos demais).

Outro aspecto fundamental e muito bem desenvolvido por Polanski na narrativa de Busca Frenética diz respeito à passagem do tempo, já que a situação do protagonista se torna cada vez mais desesperadora e intensa à medida que as horas passam. Assim, o cineasta busca sempre marcar de forma óbvia o transcorrer dos minutos, desde o instante em que Walker pergunta as horas para um funcionário do hotel até o instante em que marca seu último encontro com os vilões – e mesmo quando não descobrimos as horas através dos diálogos, o diretor faz questão de enfocar relógios dispostos de maneira patente ao longo da projeção. Além disso, a fotografia investe numa paleta levemente dessaturada que, tendendo sempre ao cinza e ao pastel, confere uma atmosfera fria e angustiante à narrativa (e o fato de se passar predominantemente à noite também contribui para o clima carregado e mergulhado em sombras).

Porém, boa parte dos esforços de Polanski seria em vão caso o filme não tivesse, em seu centro, a performance absolutamente brilhante de Harrison Ford. Ator especialista em interpretar homens comuns que enfrentam situações impossíveis, Ford encarna Walker como um homem terrivelmente concentrado na tarefa que tem diante de si e que, frustrado pela incapacidade de entender a língua local ou de encontrar apoio daqueles que mais poderiam ajudá-lo, mantém uma postura sempre rígida e tensa – e sua expressão de choque diante do absurdo de ser colocado em espera durante uma ligação importantíssima ou sua surpresa confusa ao ser indagado se procurara a esposa no banheiro feminino representam não só momentos de alívio cômico orgânicos à narrativa como também exemplificam a inteligência da abordagem do astro. Além disso, a própria apresentação do personagem é, como já dito, fundamental para que duvidemos de sua capacidade de enfrentar as ameaças que cruzam seu caminho: incapaz de fazer um telefonema sem o auxílio da esposa, ele também recorre constantemente aos óculos de leitura, o que o torna ainda mais fragilizado diante de um espectador habituado a enxergá-lo como Han Solo, Rick Deckard e Indiana Jones – e quando um funcionário do consulado norte-americano sugere que Sondra pode ter fugido com um amante, a resposta de Walker (“Você deve estar pensando na sua esposa”), dita com dor e repulsa por Ford, está longe de surgir como uma impecável “tirada” hollywoodiana, soando simplesmente como algo que um homem comum diria numa situação como aquela.

Mas Ford vai além: conferindo imensa humanidade ao protagonista, o ator ainda traz um importante realismo à performance através de pequenos momentos como aquele em que, ao ser informado de que a chave de seu quarto não se encontra na recepção do hotel, exibe um incontido sorriso de alívio e esperança apenas para, em seguida, murchar visivelmente ao lembrar-se de que as chaves encontram-se em seu bolso. E como não se comover com a cena em que, ao falar com os seqüestradores pelo telefone, ele, em vez de pedir que não machuquem sua esposa, pede entre lágrimas que não a “assustem”? Com isso, Ford provoca uma inevitável identificação do público com o dilema de seu personagem, que, diante de uma situação inédita e ameaçadora, chega a surgir numa posição infantilizada ao buscar esconder-se sob o batente de uma porta – e mesmo quando começa a tomar a iniciativa de descobrir o que houve com sua esposa, Walker jamais assume as características de um herói clássico, mostrando-se sempre inseguro, confuso e amedrontado. Aliás, o fato de ter sido ignorado pelas premiações não deixa de ser um tributo à performance de Ford, já que atuações contidas que buscam não atrair atenção para si mesmas geralmente são recompensadas com o descaso que surge de uma falsa impressão de que foram “fáceis” de compor.

Já a montagem de Sam O’Steen merece créditos por jamais se entregar à tentação do corte rápido que normalmente é empregado para indicar ação ou tensão. Ao contrário: embora ostente em seu título - original e em português – a palavra “frenético”, o filme adota uma cadência mais lenta, pausada, que combina com o naturalismo dos demais aspectos da produção. Ainda assim, é fundamental observar que para o personagem de Ford, acostumado à calmaria de um casamento estável e de uma vida em consultórios, o que ocorre ao longo da projeção é obviamente algo que poderia ser descrito como “frenético”, já que ele certamente não está habituado a andar nos telhados de altos edifícios ou mesmo a arrombar malas de estranhos – e, neste sentido, é interessante notar que o título descreve não a ação do longa em si (já que o Cinema sempre a retrata de maneira bem mais absurda), mas sim a percepção que o protagonista tem desta ação.

E se o título se refere ao aspecto psicológico da narrativa, torna-se naturalmente imperativo analisar também o subtexto oferecido pelo filme em si: a busca de um homem não apenas por sua esposa, mas por sua própria identidade. Retratado como um indivíduo desinteressante e mesmo entediante, Richard Walker surge, no início da projeção, como um sujeito metódico que não só se “esqueceu de Paris” (algo que sua esposa nota com certa dose de ironia), mas que deixou o romantismo no passado (o que – novamente – sua esposa aponta ao dizer que preferia ter sido recebida com flores no lugar das frutas entregues no quarto). Assim, quando Sondra desaparece, provocando uma fratura em sua família simbolizada pela fotografia recortada pelo policial, Walker é atirado numa situação adversa que aborda inicialmente com o mesmo pragmatismo de antes, buscando o auxílio do gerente do hotel, do concierge e, posteriormente, dos funcionários do consulado – e é somente quando sua rede de segurança falha que ele passa a agir com maior independência. Neste momento, entra em sua vida a jovem Michelle (Seigner, que se tornaria esposa de Polanski): sensual, impulsiva e desorganizada, ela é o exato oposto de Walker, que gradualmente passa a se libertar das rédeas auto-impostas das convenções – primeiro, ao imitar a moça na decisão de percorrer o telhado de seu prédio e, posteriormente, ao enfrentar os seqüestradores ao invés de simplesmente acatar suas exigências (e notem, também, que até o apartamento bagunçado de Michelle acaba sendo espelhado no quarto de hotel revistado do protagonista).

O curioso é que, ao contrário das expectativas (ou dos clichês), a aproximação de Walker e Michelle jamais assume contornos obviamente sexuais: ao ver a moça se despir no quarto ao lado, por exemplo, ele imediatamente tranca a porta e, bem mais tarde, ele fecha o casaco da garota para protegê-la do frio – exatamente como um pai faria. E se digo “como um pai”, a comparação é sugerida pelo próprio filme, já que a música “I’ve Seen That Face Before”, de Grace Jones, é ouvida não só por Michelle, mas também pela filha de Walker, que a escuta durante uma conversa com o pai pelo telefone – uma canção que, não por acaso, acaba se tornando o tema do longa e que, além do título evocativo (que discutirei num instante), fala de um homem que “detesta a vida” e que, “estranho” ao seu objeto de adoração, resolve seu confronto “sem melodrama”. Em outras palavras, o desinteressante/desinteressado Richard Walker.

No entanto, o título da música (“Já Vi Aquele Rosto Antes”) pode ser facilmente interpretado como uma referência à personagem que, afinal, a apresenta ao protagonista: Michelle. Mas por que seu rosto seria familiar ao herói? Uma interpretação literal poderia remeter ao fato dele tê-la visto de passagem no Blue Parrot, mas isto seria simplista e míope. Felizmente, a chave da questão é fornecida por Polanski, que, no terço final da narrativa, veste a garota com um vestido vermelho.

A mesma cor do vestido que Sondra usava ao desaparecer.

Seria, portanto, Michelle uma lembrança viva da jovem Sondra – a mulher pela qual Walker se apaixonou na juventude, quando ainda era impulsivo e vivo? Seria sua busca pela esposa uma maneira de recuperar a antiga paixão pela vida? Talvez esta interpretação soasse forçada e mesmo absurda caso o filme não trouxesse vários outros elementos que a reforçassem. Percebam, por exemplo, o adesivo colado no batente da porta da personagem vivida por Seigner: lábios intensamente vermelhos que trazem os nomes de Michelle e sua companheira de quarto, Sonia. Ora, a similaridade entre “Sonia” e “Sondra” poderia ser uma simples coincidência? Especialmente se considerarmos a natureza atípica do nome da esposa de Walker? Ou seriam estes dois nomes uma maneira proposital escolhida por Polanski para ressaltar os paralelos entre Michelle e Sondra?

Mais: em certo instante, Michelle observa o passaporte da esposa do herói e comenta que ela “parece feliz”. “Ela é feliz. Esta é a natureza dela”, responde Walker – e, de fato, a foto de Sondra a exibe com um imenso sorriso. E com um vestido vermelho.

E é então que chegamos àquela que talvez seja a cena mais comentada de Busca Frenética e que, na época de seu lançamento, despertou críticas e comentários irônicos sobre sua falta de sentido na trama: a dança de Michelle e Walker na boate. Mais uma vez ao som de “I’ve Seen That Face Before”, a garota se contorce sedutoramente diante do protagonista enquanto este busca contê-la com uma expressão sofrida, chegando a abraçá-la rapidamente apenas para vê-la soltando-se e reiniciando seus movimentos insinuantes. Ora, o que levaria um cineasta experiente como Polanski a investir preciosos minutos naquele plano? Seria um simples erro de julgamento por parte do diretor? Ou, considerando o já estabelecido paralelo entre Michelle e Sondra (que, de modo geral, até possuem tipos físicos semelhantes), a cena seria, na realidade, sobre o dilema de Walker, que se vê entre o conformismo entediante de sua vida atual e a possibilidade de levar uma existência nova que ressuscite sua antiga paixão?

Se for este o caso (e acredito firmemente que seja), a solução para o conflito é oferecida minutos depois, quando, para todos os efeitos, Walker troca – quase literalmente – Michelle por Sondra. Ainda assim, o médico, dividido entre os dois aspectos de sua natureza, busca salvar também a garota, o que, claro, é impossível por definição (como ele pode ser simultaneamente impulsivo e conformista, apaixonado e resignado?). O resultado é inevitável: Michelle é baleada e cai justamente nos braços de Sondra, que traz, literal e metaforicamente, o sangue da garota em suas mãos (afinal, ela morreu porque Walker escolheu a esposa). Finalmente, quando vemos a reação do casal, o quadro traz, claro, a Estátua da Liberdade entre eles, já que a figura, recorrente em todo o filme, implica num simbolismo claro daquilo que o herói buscava: sua própria liberdade.

Porém, ainda que entristecido pela morte de sua jovem companheira (e do que ela significava), o médico finalmente respira aliviado na cena final ao abraçar a esposa, que, afinal, representa o conforto e a tranqüilidade com os quais ele se acostumou (ou aos quais se resignou) depois de duas décadas. Um contexto melancólico que Roman Polanski usa para encerrar a narrativa num comentário irônico: num plano fechado de um caminhão de lixo que finalmente se afasta rumo à distante Torre Eiffel, cujo romantismo jamais será recuperado pelo emocionalmente castrado protagonista.

Observação: Polanski surge numa ponta não-creditada como um motorista de táxi.

13 de Janeiro de 2010

A série Jovens Clássicos tem, como objetivo, homenagear filmes que, apesar de produzidos apenas nos últimos 30 anos, já podem ser considerados como parte fundamental da História do Cinema. Longas abordados anteriormente: Serpico, Todos os Homens do Presidente, Fogo Contra Fogo e Frankenstein de Mary Shelley.

Comente esta crítica em nosso fórum e troque idéias com outros leitores! Clique aqui!