| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 21/03/2008 | 01/01/1970 | 5 / 5 | 5 / 5 |

| Distribuidora | |||

| Duração do filme | |||

| 135 minuto(s) | |||

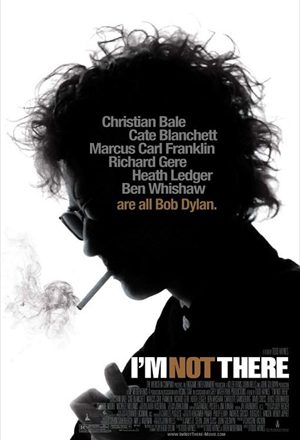

Dirigido por Todd Haynes. Com: Cate Blanchett, Christian Bale, Richard Gere, Marcus Carl Franklin, Heath Ledger, Ben Whishaw, Julianne Moore, David Cross, Bruce Greenwood, Charlotte Gainsbourg, Michelle Williams.

Criada nos anos 60 pelo amalucado A.J. Weberman, a dylanologia era, na superfície, uma “ciência” que se dedicava ao estudo das letras compostas por Bob Dylan – algo que resultou até mesmo na publicação de um dicionário “Dylan-Inglês”, em 2005. Porém, o que a dylanologia realmente revela é o grau de obsessão despertado por um músico cuja complexidade temática, estilística e filosófica encontra pouquíssimos paralelos no universo da música contemporânea. Muitos compositores fantásticos podem ter atravessado fases em suas carreiras, mas Dylan se reinventou tantas vezes e de forma tão absoluta que ouvidos pouco familiarizados com sua trajetória enfrentam até mesmo dificuldade para reconhecer sua voz ou estilo de uma canção para outra – e, assim, é fácil compreender como um cineasta como Todd Haynes poderia soar perfeitamente lógico ao conceber uma obra inspirada por suas “muitas vidas”.

Mais do que um reconhecimento das inúmeras transições experimentadas por Dylan, no entanto, o brilhante roteiro escrito por Haynes e Oren Moverman é um intrigante mosaico que cobre aproximadamente 15 anos na carreira do cantor, desde seu surgimento como ídolo folk, no início da década de 60, até sua breve conversão ao cristianismo, no final dos anos 70, passando por seus períodos como “voz de protesto”, sua conversão à guitarra elétrica, seu casamento com Sara Lownds, seu acidente de moto e o isolamento auto-imposto que se seguiu a este último. Em cada uma destas “fases”, Dylan é vivido por um ator diferente: o garotinho negro Marcus Carl Franklin (sua origem folk e sua idolatria por Woody Guthrie; Christian Bale (seu sucesso inicial como cantor político; Cate Blanchett (a versão “guitarra elétrica” e viciada em estimulantes; Heath Ledger (o lado “família” e sua experiência com o Cinema; Ben Whishaw (o lado poeta; e Richard Gere (o misantropo farto da exposição e das cobranças). Já o Dylan recém-convertido é novamente representado por Bale, que se torna, assim, o único a assumir duas fases distintas da carreira do músico – cujo nome, aliás, jamais é citado, já que os personagens são batizados de maneira apropriadamente significativa, desde o pequeno “Woody Guthrie” ao exausto “Billy the Kid” (o “poeta” chama-se Rimbaud).

Como é fácil deduzir, Não Estou Lá provavelmente é uma obra que se beneficia enormemente do conhecimento prévio que o espectador tem da carreira do biografado, mas isto não é necessariamente um pré-requisito para que aprecie o brilhantismo narrativo e estético do projeto, bastando compreender que todos aqueles personagens são, de fato, facetas da mesma personalidade ao longo dos anos – e isto torna o mergulho auto-referencial de Haynes ainda mais fascinante, como podemos comprovar na seqüência em que Guthrie é engolido por uma enorme baleia que surge no sonho de Claire (Gainsbourg), a esposa do ator vivido por Ledger (em outras palavras: o jovem Dylan é devorado – absorvido? - no inconsciente de sua futura e insatisfeita esposa, o que, como simbolismo, é fabuloso). Da mesma maneira, quando Jude Quinn (Blanchett) vê uma foto de sua juventude, o retrato no livro traz Jack Rollins (Bale) – e a força deste contraste nem chega aos pés do maravilhoso instante em que o velho “Dylan” (Gere) se depara com sua versão juvenil (Franklin) em sua cidade natal, apropriadamente batizada de “Riddle” (Enigma) – e tampouco é coincidência que esta cidade seja conhecida por sua fascinação pelo Halloween, que inspira seus cidadãos ao disfarce. E como não aplaudir a decisão de usar o ator Bruce Greenwood em dois papéis: o de um combativo jornalista que insiste em desconstruir Jude Quinn e o do pistoleiro Pat Garrett, responsável pela morte de Billy the Kid?

Investindo numa lógica visual igualmente multifacetada, Haynes e o diretor de fotografia Edward Lachman (que merecia ter sido indicado ao Oscar) empregam diferentes bitolas e esquemas de cores e grãos a fim de refletirem cada período/personagem: as seqüências protagonizadas por Guthrie trazem tons que ressaltam a origem humilde do ídolo folk que tanto influenciou Dylan ao mesmo tempo em que denunciam uma nostalgia clara, ao passo que a vida doméstica do cantor (ilustrada por Ledger e Gainsbourg) surge quase como um vídeo caseiro. Enquanto isso, Bale aparece em imagens gastas, de “arquivo”, contrastando com a estética nervosa e em preto-e-branco, influenciada pelas drogas, do período “guitarra elétrica”. Além disso, Haynes não hesita em compor quadros que recriam capas dos discos de Dylan e investe até mesmo em planos que citam claramente seqüências dos documentários Don’t Look Back, que seguiu uma turnê do cantor em 1965, e Os Reis do Iê-Iê-Iê, que acompanhava os Beatles. (Da mesma forma, confesso que me diverti ao ver, na casa do ator Robbie Clark (Ledger), um cartaz de um certo Calico – uma referência clara a Serpico.)

Mas o brilhantismo da mise-en-scène de Todd Haynes vai além: para ilustrar a recusa enfática de Dylan em ser rotulado por quem quer que seja, acompanhamos o magnífico instante em que ele (ou melhor: “Jude Quinn”) aprisiona o jornalista de Bruce Greenwood numa gaiola sobre um palco e estende ironicamente o microfone em sua direção – numa imagem tão significativa quanto o breve plano em que o tal jornalista se enxerga nu (leia-se: exposto) num banheiro lotado por seus alteregos. E o que dizer da cena em que Blanchett e sua banda atingem o público com metralhadoras, numa representação perfeita do efeito provocado por Dylan sobre seus fãs ao assumir o controle de uma guitarra elétrica (e não é à toa que Blanchett é batizada de “Jude” – leia-se: “Judas”)?

Apostando num elenco que radicaliza ainda mais a experiência feita por Buñuel em Esse Obscuro Objeto do Desejo, Eu Não Estou Lá depende imensamente não só de sua soberba montagem (obra de Jay Rabinowitz, outro ignorado pelo Oscar), mas também da força das interpretações dos vários Dylans – e, neste sentido, sou obrigado a destacar Blanchett e Franklin (embora Ledger e Bale também estejam fabulosos e Gere e Whishaw não façam feio mesmo limitados por participações menores). Da mesma maneira, Julianne Moore surge marcante como uma certa Alice Fabian – uma versão óbvia de Joan Baez -, ao passo que Bruce Greenwood, David Cross e Charlotte Gainsbourg também exploram ao máximo seus personagens.

Em certo instante da projeção, alguém discute o recém-convertido “Dylan” ao explicar que “sabia quem ele era, mas não o conhecia” – uma frase que talvez resuma perfeitamente esta que é uma das cinebiografias mais atípicas e, por isto mesmo, mais fiéis ao espírito criativo de seu biografado que já tive o prazer de assistir. E a personalidade repleta de contradições de Dylan reflete-se até mesmo no título do filme, pois o fato é que ele está, sim, em cada quadro de sua magnífica vida artística.

A diferença é que não sabemos quem é o homem que ali se encontra. E nem precisamos saber; ouvi-lo já é o bastante.

24 de Março de 2008