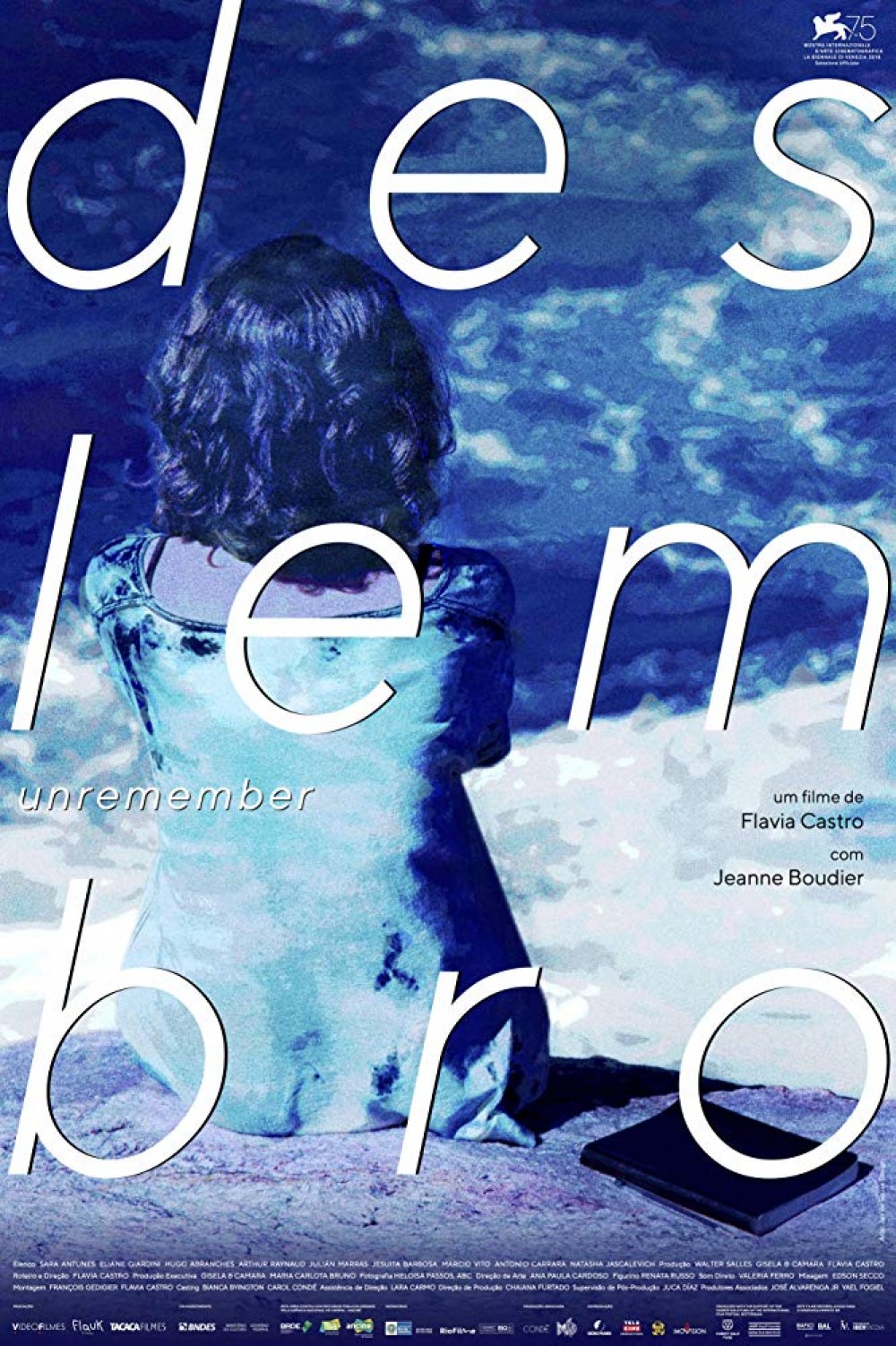

Flavia Castro não é Joana, a personagem principal de “Deslembro”, filme que ela dirigiu e roteirizou. Joana (Jeanne Boudier) é uma adolescente que não quer voltar do exílio, em Paris, para um Rio de Janeiro ainda sob ditadura militar. Flavia Castro, que antes de “Deslembro” lançou “Diário de uma busca”, é filha de exilados políticos da ditadura e, acima de tudo, buscou chamar a atenção para a urgência de se falar de um tempo de trevas no Brasil.

“Deslembro é uma forma de dizer que a gente tem que falar do passado, que teve uma ditadura, sim, que o país tem que fazer um trabalho de memória que não está sendo feito”, disse Flavia na entrevista exclusiva que concedeu ao Cinema em Cena, em São Paulo. “Deslembro”, que foi escolhido Melhor Filme do Festival do Rio de 2018, fez sua estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 20 de junho.

Seu primeiro longa, o documentário “Diário de uma busca”, conta a história da sua família e da experiência de viver exilada. “Deslembro”, um longa de ficção, é contado nessa mesma atmosfera. Como um levou ao outro?

Eu acho que realmente um filme nasce do outro. “Deslembro”, de uma certa forma, era uma vontade de ir mais longe e fortalecer algumas questões que eu abordei no “Diário”, especificamente na questão da memória e, mais ainda, na adolescência, como a gente lembra e reage a traumas. O que é a nossa memória, afinal? Então, essas são questões que nasceram na montagem do “Diário”. É como se eu tentasse me colocar de novo no olhar daquela menina para o mundo.

Ainda nessa relação entre os dois filmes, há uma cena, em “Diário de uma busca”, na qual você, ainda adolescente morando em Paris, fala sobre a falta de vontade de mudar para o Brasil, entre outros motivos, por causa do machismo do homem brasileiro. Em “Deslembro”, uma das cenas mais fortes é justamente a do envolvimento da Joana (Jeanne Boudier), a jovem protagonista, com um garoto da sua idade. Existe uma relação entre uma coisa e outra?

Essa cena é uma das que eu mais gosto em “Deslembro”. Eu tinha muitas questões com sexo no cinema, como filmar etc. e foi uma das primeiras cenas que eu montei, ela ficou pronta muito rápido, com a música que eles mesmos cantam, que é “Cajuína”. Mas esse garoto, o Ernesto (Antonio Carrara), ele não se inscreve exatamente no mesmo lugar do macho brasileiro. Ele também é filho de exilados, também está voltando, tem uma experiência diferente. Na verdade, esse é um filme essencialmente de mulheres, de mulheres que seguram a barra.

Logo no início do filme, vê-se fragmentos de um passaporte sendo jogados na privada. Isso é uma simbologia de não pertencer a lugar nenhum, típica do exilado que quase sempre se sente estrangeiro não importa onde esteja?

Eu acho que era de fato uma recusa. Qual era o ato mais violento que ela poderia ter para não voltar para o Brasil? E daí vem essa ideia, que foi da produtora francesa do filme, que é israelense e mora na França há muito tempo, portanto também sabe o que é viver isso. Eu adorei quando ela deu essa ideia porque era algo que eu gostaria de ter feito e não tive coragem! Quando você está nessas situações no exterior, o passaporte é algo muito valioso, qualquer criança sabe o valor daquilo. Rasgar o passaporte era a expressão máxima da rebeldia dela. E eu queria colocar a Joana nesse lugar, logo no início.

E essa dualidade entre Europa e Brasil é traduzida pelo tratamento visual dado ao filme, não?

Sim, ela sai de Paris no Inverno europeu, mas, no filme, tudo dessa fase é colorido, dinâmico. Quando a família chega ao Rio, em pleno calor, esse momento é retratado de forma escura e entediante. É o olhar dessa adolescente que está expresso no filme. Eu quis, sobretudo, mesclar situações muito características daquela época, como novelas e programas de TV, com outras, atemporais. Em Paris, ela vai com amigos visitar o túmulo de Jim Morrison, que era algo que eu via algumas pessoas fazerem e achava incrível, embora não fosse algo típico da minha geração, que nessa época estava ouvindo discoteca. Já era algo fora do tempo, naquela época, e de várias formas, eu quis fazer essa mescla.

Um personagem muito forte no filme é o da avó, Lúcia (Eliane Giardini). Qual é o papel dela nessa história?

Ela é a transmissora da memória. O que a mãe (Sara Antunes) não está conseguindo fazer naquele momento, que é conversar, a avó faz, porque ela parece ter uma abertura para falar do passado que a mãe não tem e, ao mesmo tempo, essa avó representa uma conectividade com o presente. Ela ouve música, não está totalmente presa no desaparecimento do filho, embora isso seja fundamental e ela lute para esclarecer o que aconteceu com ele.

Em dado momento, Joana demonstra revolta com a situação e com algumas crenças políticas da família. É uma revolta típica de adolescente ou a crítica de uma geração de filhos exilados às opções de seus pais militantes?

Eu não tinha pensando nisso dessa forma. Acho que ela usa os argumentos que pode usar na briga. Nem acho que ela acredite de fato naquilo, porque ela também confronta um vizinho chamando-o de fascista. Mas não acho que seja um acerto de contas verdadeiro, representativo de toda uma geração. Ou pode ser (risos). Acho que fica em aberto.

Para você, filha de exilados, esse filme é uma forma de dizer que a luta valeu a pena?

Não, para mim, ele é uma forma de dizer que a gente tem que falar do passado, que teve uma ditadura, sim, que o país tem que fazer um trabalho de memória que não está sendo feito. “Deslembro” começou a se consolidar como um novo projeto por volta de 2012, quando vivíamos um momento em que esse tema estava sendo abordado, por exemplo, pela Comissão da Verdade.

De lá para cá, o panorama do Brasil mudou muito. Como realizadora, o que você acha que vai acontecer com o cinema e com a cultura brasileira daqui para a frente?

Essa pergunta é uma maldade, porque eu realmente não sei. Acho que nós estamos vivendo um momento muito grave, acho difícil a gente se dar conta dos efeitos disso a médio e longo prazo porque acho que a gente está tentando resistir a isso, mas o que está acontecendo já é muito grave e atinge o cinema dos próximos anos de uma forma muito potente.

Flavia Castro: vivemos um tempo de criminalização da cultura

Você se refere apenas ao ambiente de incentivo à cultura, apoiado por governos anteriores, ou a um movimento maior, da própria sociedade?

É interessante você dizer isso porque, para mim, acho que nós estamos vivendo um momento de criminalização da cultura. De repente, todos somos bandidos. Isso se conecta com o desmonte das políticas, mas é ainda mais terrível que esteja se impregnando na sociedade.

Os artistas, de forma ampla, poderiam ter feito algo para aumentar a conscientização da sociedade sobre tudo o que aconteceu no Brasil, durante a ditadura, para evitar essa visão de criminalização da cultura?

Eu acho essa ideia injusta porque os artistas, em geral, sempre fizeram esse trabalho de tentar resgatar a história e de pensar o país. Quem não fez isso bem ou suficientemente foi o Estado. Na Argentina, há políticas de memória que não são de governo, mas de Estado. Aqui, a gente teve a Comissão da Verdade que fez um trabalho importantíssimo, inclusive de conscientizar em escolas, mas não foi suficiente. A Comissão da Verdade foi substancialmente menor do que deveria ter sido. Há uma questão maior, de política de memória, que não foi estabelecida a contento e, quando chegou, já havia passado muito tempo.