| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 04/01/2018 | 25/08/2017 | 5 / 5 | 4 / 5 |

| Distribuidora | |||

| Pandora Filmes | |||

| Duração do filme | |||

| 142 minuto(s) | |||

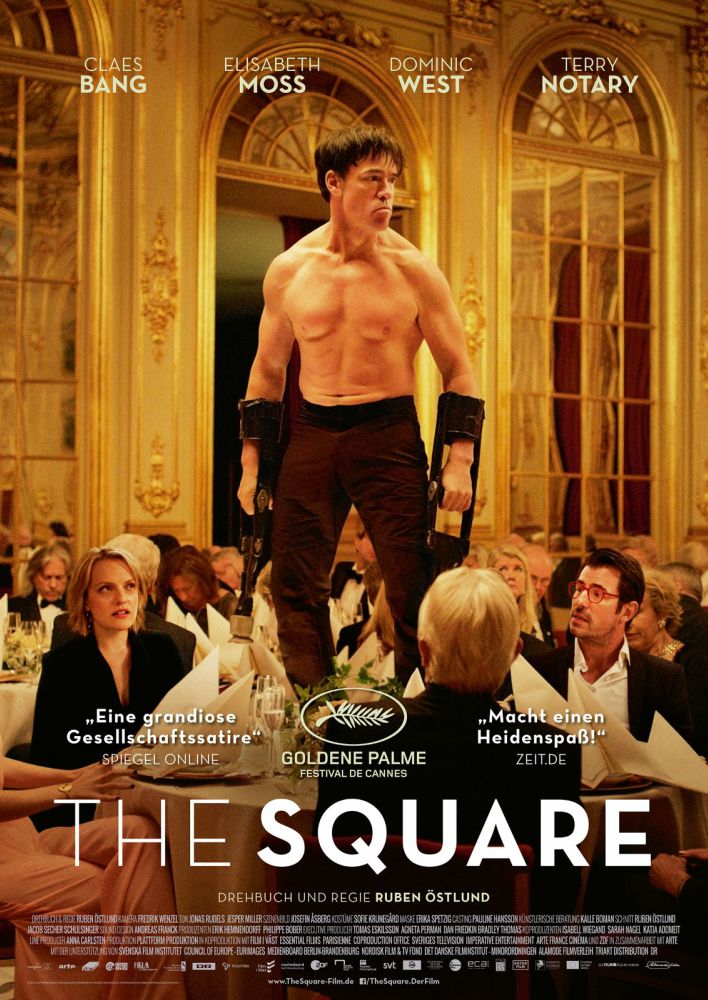

Dirigido e roteirizado por Ruben Östlund. Com: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø.

Assim como havia feito no ótimo Force Majeure, de 2014, o realizador sueco Ruben Östlund explora, neste seu novo trabalho, The Square, o humor do desconforto. Especializando-se em personagens que, em situações extremas, descobrem algo sobre si mesmos e afundam no caos por não conseguirem parar de explorar a novidade, o diretor constantemente leva o público a rir enquanto olha para a tela por entre os dedos da mão.

Aqui, o atormentado protagonista é Christian (Bang), recém-nomeado curador do Museu de Arte Contemporânea de Estocolmo. Organizando a primeira grande exposição da instituição em sua gestão, ele investe na obra que dá título ao filme: um quadrado luminoso instalado no chão e dentro do qual todas as pessoas devem se tratar de maneira igualitária e gentil. Porém, por mais que insista em explicar sua crença na necessidade do comportamento ético, Christian tem suas convicções testadas quando seu celular é roubado – e, depois de localizar o aparelho em um prédio numa vizinhança pobre, ele decide colocar um bilhete em todos os apartamentos do edifício exigindo que o “ladrão” devolva o aparelho, o que dá início a uma série de incidentes que, associados ao estresse do trabalho no museu, tornam a vida do sujeito inesperadamente instável.

Instabilidade, vale dizer, não é algo com o qual Christian se mostre à vontade – algo que o roteiro de Östlund revela com elegância e economia ao trazê-lo ensaiando um momento de “espontaneidade” e que já diz muito sobre sua personalidade. Com isso, o personagem se apresenta como vítima ideal da principal estratégia narrativa do diretor, que se mostra propenso a criar cenas com situações prosaicas apenas para, em certo instante, introduzir um elemento disruptivo que tire aquelas figuras de sua zona de conforto. Estes elementos podem ser simplesmente a presença de um bebê em uma reunião de trabalho ou algo mais incômodo como um debate com um artista plástico (West) frequentemente interrompido por obscenidades gritadas por um espectador com Síndrome de Tourette. Já em outros instantes, Östlund beira o nonsense (embora procure não alcançá-lo totalmente) ao plantar componentes absurdos como um chimpanzé em um apartamento ou – numa das passagens mais engraçadas da projeção – numa disputa envolvendo uma camisinha usada.

Mas Ruben Östlund também demonstra ter ambições temáticas claras, já que busca discutir a natureza da Arte e os fundamentos que a definem como tal – uma questão constantemente trazida à tona na avaliação da Arte Contemporânea, mas que se encontra presente desde que o primeiro humano produziu algo para despertar alguma reação emocional, psicológica ou estética em seus contemporâneos. Aliás, só por apresentar o tópico desta maneira já acabo por reduzi-lo, pois não estou certo de que uma obra artística precise ser pensada como tal para ter valor cultural, já que o mero ato de deslocar um objeto para um ambiente no qual normalmente não o encontraríamos é capaz de despertar interpretações ao forjar uma ligação com o referente do observador. Ou podemos ir além: uma obra vista em um museu já não é a mesma quando reproduzida em um filme, posto que a mera transposição para a tela altera seu significado e, de certa maneira, o próprio significante (em The Square, por exemplo, vemos uma instalação na qual o close de um homem é projetado em uma parede, mas quando notamos aquela mesma projeção ao fundo de uma cena em que o protagonista se encontra, a obra assume um peso diferente daquele que teria para alguém que se encontrasse no museu, já que se transforma instantaneamente em um elemento narrativo do filme).

Já em outra cena absolutamente brilhante (e que rivaliza com a sequência da festa de aniversário em Toni Erdmann no que diz respeito à reação divertida do público em Cannes), uma festa repleta de convidados abastados é interrompida por uma performance que, aos poucos, ganha contornos cada vez mais incômodos precisamente por estender ao máximo a premissa com a qual é introduzida, trazendo Terry Notary numa imitação de gorila que deixaria Andy Serkis com inveja (não à toa, Notary fez o papel-título no recente Kong: A Ilha da Caveira). Esta longa cena – rodada praticamente sem cortes, por sinal – atua como amarra temática para outra questão central de The Square: o comportamento humano diante da vulnerabilidade alheia. Não é por acaso que, ao longo da projeção, vemos tantos mendigos abordando os personagens, que, como é tão comum em nosso mundo, preferem ignorar a tragédia que estes representam a fim de não serem obrigados nem ao menos a pensar sobre aquilo.

E esta é uma das constatações que, no limite, importunarão tanto a consciência de Christian: o fato de que, por mais esclarecido e generoso que goste de se imaginar, há preconceitos, egoísmos e comodismos que precisamos trabalhar muito para abandonar, sendo necessário bem mais do que discursos bem intencionados ou gestos vazios para que sejamos bem sucedidos.

Texto originalmente publicado como parte da cobertura do Festival de Cannes 2017.

20 de Maio de 2017