| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 2 / 5 | 4 / 5 |

| Distribuidora | |||

| Netflix | |||

| Duração do filme | |||

| 131 minuto(s) | |||

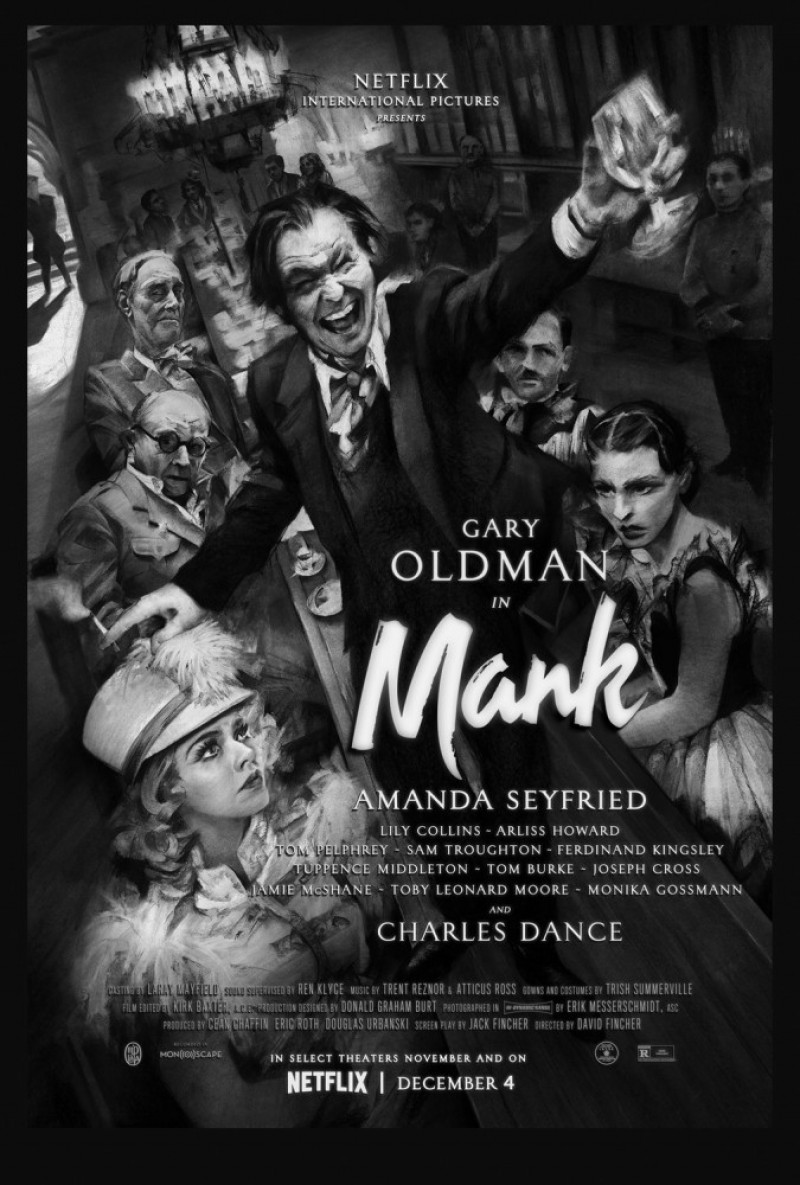

Dirigido por David Fincher. Roteiro de Jack Fincher. Com: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance, Tom Pelphrey, Arliss Howard, Tuppence Middleton, Tom Burke, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann, Joseph Cross, Bill Nye.

Assim como as séries de televisão são um universo no qual os roteiristas detêm o título de showrunners e se encontram no topo da hierarquia criativa, o Cinema é tradicionalmente considerado como uma mídia do diretor – uma visão que se tornou ainda mais dominante graças à teoria do autor (termo cunhado por Truffaut na Cahiers du Cinéma em 1954), com a exportação desta para a crítica norte-americana através dos escritos de Andrew Sarris e com a propagação do egocêntrico “crédito de vaidade” (“Um filme de”) ao longo das décadas.

Particularmente, sempre vi a produção cinematográfica como uma forma de arte coletiva; a liderança criativa dos diretores é essencial, claro, mas só é possível graças ao trabalho realizado por aqueles que colocaram o resultado de sua imaginação no papel – e não é à toa que há muitos anos passei a fazer questão de incluir o nome dos roteiristas em todas as críticas que escrevo, já que o desequilíbrio de forças na indústria praticamente garante que estes sejam ignorados por boa parte do público.

Pois Mank, primeiro longa de David Fincher desde Garota Exemplar (lançado há seis anos!), é uma obra que traz os roteiristas para o primeiro plano, incluindo, entre seus personagens, figuras reais e emblemáticas como Ben Hecht (Interlúdio), S.J. Perelman (A Volta ao Mundo em 80 Dias), Charles MacArthur (A Primeira Página e todas as versões que vieram da peça), George S. Kaufman (Uma Noite na Ópera), Charles Lederer (Os Homens Preferem as Louras), Joseph Mankiewicz (A Malvada) e, claro, seu irmão Herman “Mank” Mankiewicz, cujo processo de escrita do roteiro de Cidadão Kane serve como centro deste filme. Preso à cama depois de um acidente automobilístico, Mank (Oldman) é levado a um rancho distante por John Houseman (Troughton), parceiro comercial de Orson Welles (Burke), para que possa se concentrar no trabalho sem as distrações das festas, jogos e bebidas que faziam parte de seu cotidiano, sendo auxiliado pela datilógrafa Rita Alexander (Collins) e pela enfermeira Frieda (Gossmann) enquanto se inspira em suas experiências com o magnata da mídia William Randolph Hearst (Dance) e sua amante Marion Davies (Seyfried) para conceber a história de Charles Foster Kane.

Escrito por Jack Fincher, pai de David, há décadas e nunca produzido (mais sobre isso daqui a pouco), o roteiro de Mank infelizmente faz as escolhas narrativas mais óbvias para abordar o tema, incluindo legendas que reproduzem os cabeçalhos das cenas na tela (é um filme sobre roteiro, entenderam?) e uma estrutura baseada em flashbacks que busca mimetizar a de Kane – com a diferença importante de que, enquanto no clássico as lembranças traziam dimensões novas e relevantes aos acontecimentos que interrompiam, aqui soam apenas como uma muleta, um truque barato de roteirista, que jamais se justifica dramaticamente.

Mais grave, contudo, é o fato de Fincher pai falhar em trazer impulso dramático ou mesmo algum arco eficaz para a história: ao longo de seus 131 minutos de duração, Mank não cria qualquer urgência narrativa ou conflito real, já que a “dificuldade” do personagem-título para cumprir seu prazo se revela um motor tolo não só por sua trivialidade, mas porque sabemos de antemão que ele será bem-sucedido. Para tentar compensar este problema, o filme procura dar algum peso à relação entre Mank e a assistente Rita (e ao destino incerto do marido da garota), mas sem conseguir se decidir exatamente o que fazer com estes elementos. Além disso, a percepção do roteirista acerca desta fragilidade dramática fica patente em seu esforço desastrado de introduzir um toque de tragédia através de uma das poucas figuras totalmente ficcionais da trama, o diretor Shelly Metcalf (McShane), que sofre uma crise de consciência diante do uso de seu trabalho como arma de propaganda reacionária – e mesmo aqui Jack Fincher tropeça ao incluir o detalhe de que o sujeito foi diagnosticado com o Mal de Parkinson, o que não só é descartável como enfraquece a motivação de Shelly, cujas ações deixam de ser claramente movidas por idealismo e passam a envolver o desespero diante do diagnóstico.

O mais decepcionante, no entanto, é que o próprio David Fincher parece se deixar contaminar pelas escolhas óbvias do pai – e se há algo que o cineasta nunca havia feito é apelar para o lugar-comum, como rodar o filme em preto-e-branco apenas porque aborda os bastidores de um clássico rodado sem cores e se passa em um período no qual este ainda era o padrão (o formato Technicolor era caro e usado apenas em superproduções específicas). Mas ainda pior é que Fincher abraça a ideia pela metade, adotando o preto-e-branco, mas filmando em widescreen, num formato de 2.20:1 que cria um contraste colossal com o padrão da época (1.37:1, ou seja: uma tela quase quadrada em vez de retangular). Como se não bastasse, a fotografia digital de Erik Messerschmidt nem sequer tenta se aproximar dos contrastes marcantes do trabalho de Gregg Toland em Kane ou mesmo referenciar o deep focus que passou a definir o clássico, optando, em vez disso, por uma paleta lavada, sem texturas, que denuncia sua natureza digital por mais que Fincher simule arranhões de película, grãos e inclua as marcas que indicavam a mudança dos rolos. Ou seja: o diretor faz escolhas óbvias, mas de forma incompleta, o que talvez seja ainda mais frustrante.

Bem mais interessante é o design de som de Ren Klyce, cuja mixagem em mono não só remete às produções da época como confere um leve eco aos diálogos que cria a impressão de estarmos assistindo ao filme dentro de uma sala grande de exibição, permitindo ainda que a trilha sonora de Trent Reznor e Atticus Ross, com suas notas sinistras que parecem prenunciar desastres, se tornem bombásticas e intensas. Para finalizar, a montagem de Kirk Baxter, já presa à estrutura do roteiro, ao menos faz o que pode para trazer coesão aos saltos temporais – e nem vou culpá-lo pelo excesso de dependência dos fades, já que estes ao menos se encaixam na proposta do período.

Outro que tem seu trabalho limitado pelo roteiro é Gary Oldman, um dos melhores atores de sua geração, que fica preso à visão unidimensional que Jack Fincher tem de Herman Mankiewicz, que segue essencialmente o mesmo do início ao fim da narrativa: um homem inteligente e talentoso cujo alcoolismo, somado ao seu vício por jogos e à sua arrogância, garante que sua trajetória profissional seja sempre turbulenta. Não que o roteirista o enxergue de modo negativo, pois não enxerga: afinal, mesmo sendo um marido e pai ausente, condenando a família a enfrentar dificuldades financeiras constantes e condicionando todos ao seu redor a tratarem sua esposa (Middleton) como “Pobre Sara”, Mank de vez em quando pergunta a esta “por que ainda o ama”, o que, na lógica do filme, parece ser o bastante para que perdoemos seus pecados, já que ele também os enxerga.

Bem mais interessante, por outro lado, é a composição de Amanda Seyfried, que evoca a inteligência e a lealdade de Marion Davies, a maior vítima do sucesso artístico de Cidadão Kane (mesmo que Welles e Mankiewicz tenham insistido, por anos, que a artisticamente medíocre Susan Alexander de seu filme não tenha sido inspirada por Davies). Do mesmo modo, Charles Dance traz um tom de ameaça a Hearst que sugere seu poder menos através de suas falas do que de seu olhar intenso e sorriso contido. Já as versões de Louis B. Mayer (Howard) e Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley, filho de Ben) são pouco mais do que caricaturas, o que é uma pena.

Abraçando ao menos em parte os argumentos de Pauline Kael em seu ensaio “Criando Kane”, que atribuía a Mankiewicz todo o sucesso criativo do filme e tentava pintar Orson Welles como um aproveitador que se beneficiou do talento de sua equipe, o roteiro e a montagem de Mank chegam a tentar estabelecer um paralelo entre Welles e Hearst em uma sequência na qual vemos os dois homens, de modo intercalado, como figuras poderosas confrontando o protagonista – o que não só é uma comparação absurda como injusta (vários historiadores demoliram o texto de Kael – da qual sou grande admirador – ao longo dos anos; o ensaio de Robert Carringer para a antologia Citizen Kane: A Casebook, organizada por James Naremore, comprova, através de comparações das versões dos roteiros, as colaborações de Welles). Que Kael, com sua aversão a Sarris - e, consequentemente, à teoria do autor -, tenha tentado desmerecer a contribuição de Welles (mesmo que em outros pontos da carreira tenha abraçado diretores específicos, como Robert Altman e Warren Beatty) é algo até compreensível; que os Fincher insistam nisso com tantas evidências contrárias é apenas lamentável.

O que me traz à maior hipocrisia do projeto: embora a versão inicial do roteiro de Mank tenha sido escrita por Jack Fincher no início da década de 90 (ele faleceu em 2003), o texto passou por amplas revisões feitas por Eric Roth (algo que o próprio David Fincher assumiu em entrevista) – que não recebeu créditos por seu trabalho, já que David queria que o filme fosse também uma homenagem ao pai, que, assim, é o único creditado.

O que talvez não me incomodasse tanto se Mank não fizesse tanto esforço para acusar Orson Welles (de novo: injustamente) de fazer exatamente isso.

Mas como Hollywood ama se ver nas telas, não ficarei surpreso caso um dos esforços mais medíocres (e desonestos) de David Fincher se torne também aquele que finalmente lhe trará os prêmios que já deveria ter recebido há muito tempo por sua brilhante carreira.

05 de Dezembro de 2020

(Curtiu o texto? Se curtiu, você sabia que o Cinema em Cena é um site totalmente independente cuja produção de conteúdo depende do seu apoio para continuar? Para saber como apoiar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já pelo clique! Mesmo!)