Estou me guardando para quando o Carnaval chegar: trabalho e tempo

Alessandra Alves

Crítico e colunista

O diretor e roteirista Marcelo Gomes estava viajando pelo agreste pernambucano quando se deparou com gigantescos outdoors anunciando marcas de jeans. Reconheceu o nome da cidade – Toritama – destino de inúmeras viagens de seu pai, fiscal de tributos, quarenta anos antes. Em algumas dessas viagens, Marcelo acompanhou o pai e se lembrava de uma cidade pacata, com gente simples vivendo da agricultura.

“Na época do Carnaval, a cidade fica vazia, o povo sai vendendo suas coisas para ter dinheiro para viajar”, explicou o motorista que o conduzia pelo interior. “Na época, achei que essa atitude era alguma transgressão ao capitalismo, um grito de liberdade para, pelo menos uma vez por ano, ter uma diversão. Eu não estava entendendo, e como gosto de fazer filmes sobre coisas que eu não entendo, fui descobrir aquele mundo”, diz Marcelo.

Esse foi o ponto de partida para o sexto longa metragem do diretor pernambucano, “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”, lançado no Festival de Berlim deste ano, que consumiu um ano e meio de filmagens na cidade que hoje vive da indústria do jeans. O estranhamento de Marcelo sobre o peculiar hábito dos moradores de Toritama rendeu um filme que se apresenta, sobretudo, como um convite a muitas reflexões. “O que a gente faz com o nosso trabalho? O que a gente faz com o tempo? O que a gente faz com a nossa vida?”, indaga o diretor, nesta entrevista exclusiva ao Cinema em Cena.

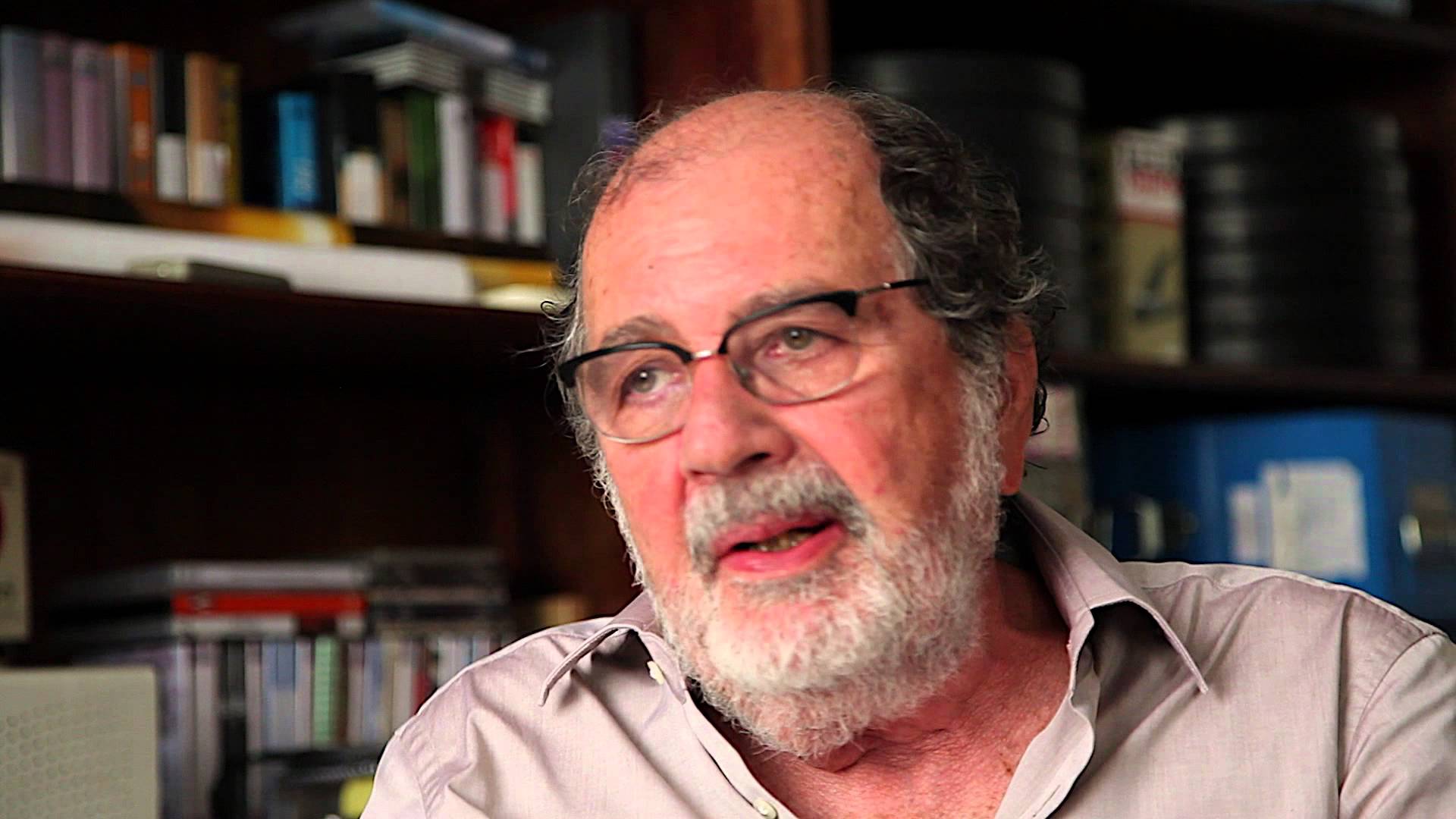

Foto Beatriz Masson

Foto Beatriz Masson

Marcelo Gomes: no moto contínuo do trabalho, reflexões sobre o tempo

Qual foi a sua sensação quando você voltou a Toritama depois de tantos anos passados desde as viagens com seu pai?

Quando cheguei a Toritama para filmar, em um primeiro momento eu pensei que aquilo era a Inglaterra da Primeira Revolução Industrial. Parecia que eu tinha voltado 150 anos no tempo, mas depois percebi que aquele cenário segue as leis do neoliberalismo. Pessoas trabalhando até dezoito horas por dia e felizes porque são patrões de si mesmo, vivendo sob a lógica de que “você é um ser autônomo, você faz o seu horário, você ganha de acordo com o que trabalha.” E você vira vítima de si mesmo.

Esse ritmo domina toda a cidade?

Toritama vive do jeans, mas são vários cenários diferentes. Tem o mundo das grandes fábricas, das fábricas medianas, das pequenas fábricas, das fábricas de fundo de quintal, que eles chamam de facções. Na primeira conversa que eu tive, uma senhora disse que me daria entrevista, mas tinha que ser enquanto trabalhava, porque não podia deixar de trabalhar. E eu decidi entrevistar todo mundo ali trabalhando, porque a vida delas é o trabalho. A sala de estar é a fábrica, a cozinha é a fábrica, a calçada é a fábrica, a vida é a fábrica. Eles trabalham de domingo a domingo e estão felizes.

Essa felicidade deles foi algo desconcertante para você?

Isso é uma rasteira na gente! A gente pensa que eles estão sofrendo por trabalhar muito, mas eles estão felizes. “Pior quem morreu”, diz uma personagem. Por essa lógica, você trabalha para consumir, gasta o dinheiro, trabalha mais, é a roda da vida girando, e essa ideia está expressa na cena final do filme. Eles trabalham o tempo inteiro e eu me pus a refletir sobre o trabalho de uma forma geral: por que as pessoas trabalham tanto? Para que trabalhar das oito da manhã às dez da noite? Para que destruir minha vida privada, meu lazer? Por que o tempo do trabalho ocupa um tempo tão grande?

Léo (à direita): filósofo das contradições

O personagem Léo está no filme para estimular essas reflexões?

Conheci o Léo logo na primeira viagem que fiz a Toritama e vi que ali estava um personagem. A conversa com ele era muito boa, ele é um filósofo daquele mundo anacrônico, cheio de contradições. Passou o documentário inteiro falando e, em dado momento, diz: “o silêncio é uma prece” (risos). As pessoas ali falam que estão felizes, mas, se você falar com o Léo, ele explica que felicidade é essa. Ele tem uma coisa meio Macunaíma de trabalhar/não trabalhar. Se ele tivesse tido uma educação formal, teria sido um grande filósofo.

Educação formal, aliás, parece um item desprezado por aquelas pessoas?

Totalmente. Uma das personagens inclusive diz que a vida deles é melhor do que a de quem migra para São Paulo porque, na grande cidade, para progredir é preciso estudar, e lá não precisa disso. É puro calvinismo: esforço e recompensa, trabalha que você ganha. Toritama, nos anos 1980, tinha dois cinemas, duas bandas de música, uma biblioteca. Não tem mais nada disso lá. O que tem é um pedreiro apaixonado por cinema que passou sete anos construindo uma salinha de cinema na cidade. Não tem lazer, mas tem doze igrejas evangélicas, que estão lá falando, o tempo todo: trabalha, trabalha que Deus te ajuda. O maior prédio da cidade é uma igreja, o prefeito é pastor...

Essa relação com a religião está implícita no filme, mas não foi sua intenção abordá-la?

Não, porque aí seria outro documentário. Mas foi por um insight ligado à religião que eu resolvi “entrar” no filme. Eu contava para os meus amigos as histórias que eu tinha vivido no agreste, quando era criança, e eles falavam que eu tinha que colocar essas histórias no filme. Um dia, era entardecer, eu estava filmando aqueles meninos ouvindo um rap. Eram seis da tarde, eu ouvi o sino da igreja tocando e eu lembrei da hora do Angelus, a hora da Ave Maria, que eu escutava quando ia a Toritama com meu pai. Ali eu percebi que tinha que ser um relato meu sobre essa experiência, que era única, singular, e cinema é singularidade. E decidi trazer essa outra camada para o filme, com a minha narração. Eu tinha resistência, porque só gosto de voz off em filme quando ela tem uma razão de ser, e achei que essa era a razão de ser.

Foi durante as filmagens que você começou a refletir sobre o tempo?

Sim. O filme foi gerado a partir de muitas conversas e filmagens que, naqueles momentos, ainda não indicavam exatamente o que seria esse documentário. Eu queria ter um filme poroso. Eu conhecia o fato, mas queria que o filme me dissesse como ele queria ser filmado. Teve uma hora que eu comecei a ficar nervoso, deprimido de ver aquela repetição de movimentos das pessoas trabalhando, e decidi interferir. Ali foi algo que o filme me disse como deveria ser filmado. E também foi ali que comecei a refletir sobre o tempo. Quando você passa oito horas trabalhando em uma atividade que se repete, o tempo se arrasta. Se você passa oito horas em uma festa legal, o tempo voa. Você dedica tanto tempo ao trabalho sem tomar decisões sobre a sua vida. E o capitalismo diz: “você é autônomo”.

E os próprios personagens do filme, a seu modo, refletem essas divagações.

Sim, tem uma senhora agricultora que, quando questionada se trabalha com jeans, responde “eu não, graças a Deus”. Quem é mais feliz? Os que estão trabalhando alucinadamente para ganhar mais, consumir mais, ou ela, na sua rotina pacata, fazendo sua vida do jeito que quiser? O filme não responde. O filme traz mais indagações que respostas. E reflexões, como a questão do tempo, que fazem eco em locais tão distantes como Berlim, no festival, onde as plateias se identificaram muito com o documentário. (Eduardo) Coutinho fala que o cinema “revela o movimento do tempo” e eu acho que nós tocamos nisso, no lado mais cruel do capitalismo, de dizer que você é dono do seu próprio tempo, tem liberdade completa, e a pessoa se afunda nisso, se escraviza. E isso só acontece em lugares pobres, sem estrutura, sem saída, sem amparo: Paquistão, Bangladesh, China, Brasil.

Também foi durante as filmagens que você decidiu filmar o Carnaval daquelas pessoas?

Passei tanto tempo filmando aquelas pessoas trabalhando, era justo que mostrasse o momento de lazer delas, mas eu não queria interferir nesse único tempo de descanso e lazer, não queria tolher essa liberdade. Então a gente pegou algumas câmeras de vídeo pequenas, demos um cursinho de um dia ou dois, para eles saberem como usá-las, demos para eles, cruzamos os dedos, porque cinema é correr riscos, e recebemos o material que eles fizeram na praia depois que o Carnaval passou.

Chegando ao seu sexto longa metragem, como você avalia o momento atual do cinema brasileiro?

Nosso cinema chegou a um grau de excelência muito grande, depois de quinze anos de políticas corretas. O que estamos vendo agora são os frutos dessas decisões, resultados de quinze anos de trabalho. São filmes que estão sendo vistos no exterior, que estão levando nossa cultura para fora, nossa língua, nosso jeito de ser e fomentando uma indústria que emprega mais do que a indústria farmacêutica, uma indústria pujante. Eu acho que a opinião pública brasileira tem que defender essa pujança, porque essa indústria é fundamental. Primeiro para o nosso país, para a gente se entender, o que é a nossa cara, o que a gente quer. As grandes economias do mundo têm grandes cinemas e a gente está chegando em um momento de excelência em que o Brasil sai de Cannes com dois prêmios, algo raro na história do cinema mundial. Eu acho que nós temos que falar à opinião pública sobre a importância dessa indústria para o PIB, para o capitalismo, mas também para a nossa cultura. Eu acho que isso é fundamental, mas o que vai acontecer, como as pessoas responsáveis por tomar decisões neste país vão lidar com isso é uma grande incógnita. Eu comecei na era do Collor com os meus primeiros curtas. Era na marra, na base da guerrilha. Eu tenho seis filmes, cinco deles foram feitos a partir de prêmios que eu ganhei no Brasil e no exterior, por meio de editais, mas também com apoio da Petrobras e do BNDES. Nenhum deles apoia mais a cultura e esse sexto filme, “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar” foi resultado de um prêmio do MinC, e o MinC não existe mais. Se eu tivesse começado a carreira agora, não teria nada disso. Existe uma nova geração que pode ficar impedida de realizar por essa falta de apoio. Criminalizar a cultura não leva a nada de bom. Ou você tem uma sociedade plural, aberta a discussões ou a gente vai viver no limbo.

Comentários

Nenhum comentário ainda.

Seja o primeiro a comentar!