Ano 01, Filme 03

Administrador

Crítico e colunista

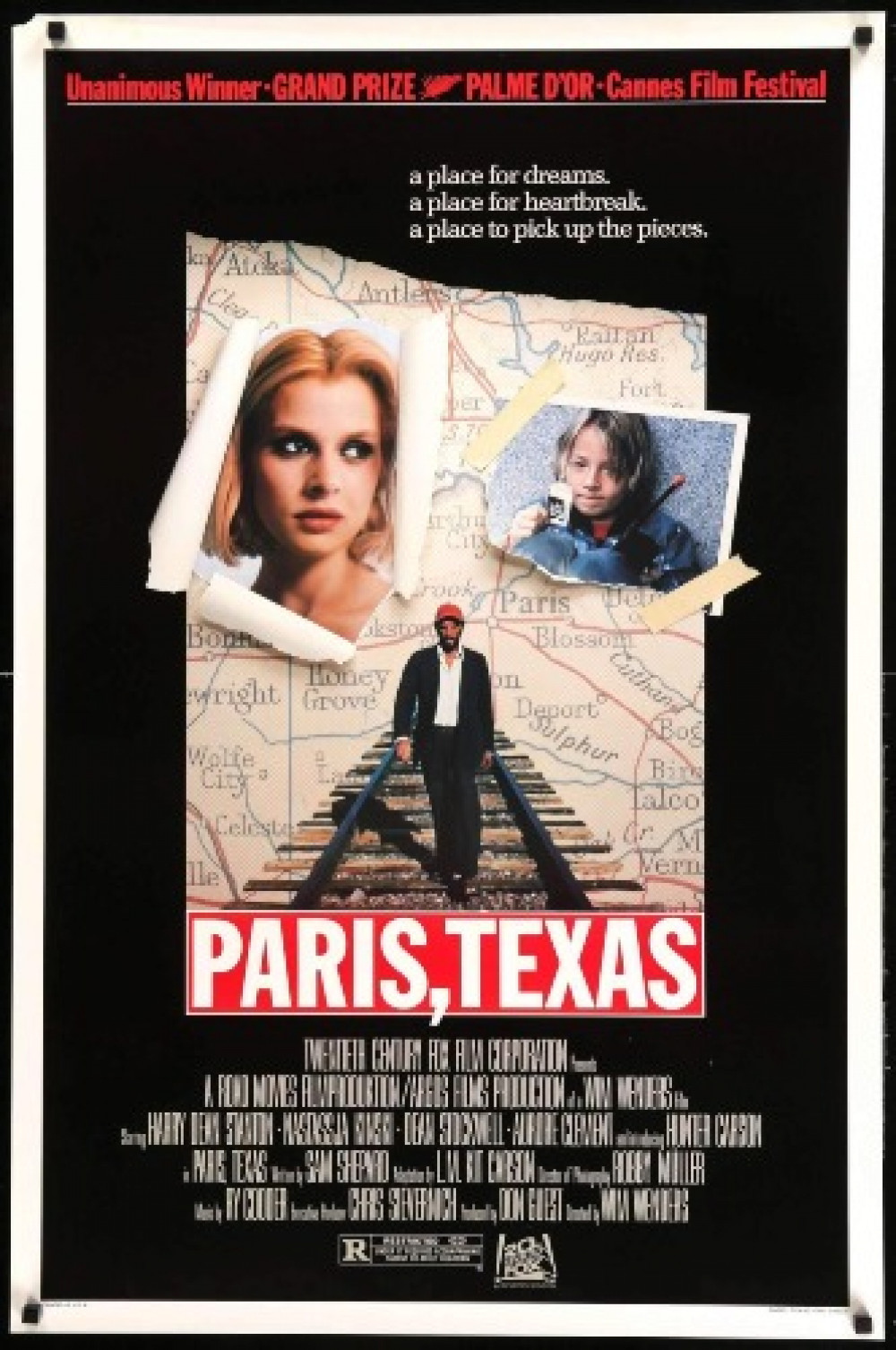

É difícil pensar em um filme melhor que Paris, Texas para abrir a passagem desta coluna pelo Festival de Cannes. O longa de Wim Wenders é um exemplar perfeito do cinema consagrado pela Riviera: um roteiro de um humanismo profundo, realizado pela visão única e inconfundível de um grande autor. Caso existisse um curso de “como vencer uma Palma de Ouro”, Paris, Texas seria disciplina obrigatória do currículo.

Brincadeiras e prêmios à parte, o filme é acima de tudo uma aula de cinema: a soma de imagens carregadas de significado, uma identidade sonora própria e um grande elenco traduzindo na tela mais que uma história – um estado de espírito, algo quase inexplicável em palavras. Os minutos iniciais ilustram isso claramente: um homem esvaziado de si mesmo (Harry Dean Stanton), sozinho e perdido em um deserto isolado do mundo, assombrado por um fantasma, um trauma, uma (não) memória materializada de forma recorrente pela trilha antológica de Ry Cooder, tentando encontrar um caminho de volta à civilização.

Brincadeiras e prêmios à parte, o filme é acima de tudo uma aula de cinema: a soma de imagens carregadas de significado, uma identidade sonora própria e um grande elenco traduzindo na tela mais que uma história – um estado de espírito, algo quase inexplicável em palavras. Os minutos iniciais ilustram isso claramente: um homem esvaziado de si mesmo (Harry Dean Stanton), sozinho e perdido em um deserto isolado do mundo, assombrado por um fantasma, um trauma, uma (não) memória materializada de forma recorrente pela trilha antológica de Ry Cooder, tentando encontrar um caminho de volta à civilização.

Paris, Texas é, em essência, a história de como esse homem irá se reconstituir. Num certo sentido, o roteiro do ator e dramaturgo Sam Shepard (que, curiosamente, havia sido indicado ao Oscar de ator coadjuvante em 1984 por Os Eleitos) narra o renascimento de Travis – o protagonista vivido por Stanton. Ele começa a trama mudo, como um bebê e, gradualmente, começa a falar, comer, dirigir, identificar seus próprios desejos e vontades, ir atrás deles, tornar-se um pai, cometer erros, reconhecê-los, redimir-se.

Não por acaso, o filme se inicia com o personagem em busca da Paris, Texas do título – o lugar onde, teoricamente, ele foi concebido (“that’s where I began”). Travis deseja retornar à origem de tudo, começar de novo. Só que, desta vez, ele quer viver a realidade, não o sonho. Como revela para o filho, Hunter (Hunter Carson), quase no final do longa, a “Paris, França” da história de seu pai era uma piada de mau gosto, uma mentira. Paris, Texas é o real, a verdade. E Travis parte em busca disso. Só que essa jornada é uma viagem não apenas no espaço, mas no tempo – não por acaso, Hunter explica ao pai os efeitos de se deslocar na velocidade da luz e, no caminho, os dois se deparam com um enorme dinossauro. Reencontrar essa “verdade original”, para o protagonista, significa reunir-se com a ex-mulher Jane (Nastassja Kinski) e retornar ao incidente-origem de tudo por que passou.

Esse efeito catártico de Jane, e da história dos dois, sobre tudo que acontece no filme é representado por Wenders, pelo diretor de fotografia Robby Müller e pela diretora de arte Kate Altman de uma forma simples e genial: na onipresença do vermelho no design de cores da produção. Do boné de Travis no início, passando pela colcha no quarto de hotel, a persiana na casa do irmão, Walter (Dean Stockwell), e as camisas que pai e filho usam na viagem atrás da esposa/mãe, o vermelho é sempre um elemento de destaque em cena – um sinal da onipresença de uma personagem que só aparecerá em carne e osso nos minutos finais. Quanto mais perto de Jane eles chegam, mais forte ele fica. O carro dela é vermelho. Quando entra na boate para encontrá-la, Travis é literalmente banhado por uma forte luz vermelha. E o uso da cor, que poderia indicar simplesmente paixão, ou a força da família, é finamente revelado como um símbolo do fogo – o verdadeiro detonador inicial de tudo – nos dois icônicos monólogos finais de Travis e Jane, com os dois se enxergando pela primeira vez, só que como imagens separadas, intocáveis, como se em dois tempos diferentes.

E é nesse momento, por sinal, que o protagonista se dá conta de que é impossível viajar no tempo – ou para o passado, pelo menos. Só é possível avançar rumo ao futuro – e Jane é uma imagem, sempre uma imagem, no passado (“that’s not her, that’s only her in a movie”). É quando Travis aprende a última lição essencial à formação de um homem: crescer é perder partes, pedaços, abrir mão do que se ama. Assim, ele reúne mãe e filho e – banhado em luz verde desta vez, livre do fogo – segue seu caminho, rumo ao futuro. Travis é um personagem que, desde o plano inicial, só existe em movimento. Na estrada, em trânsito. Deixando o passado para trás e buscando um futuro.

É essa atração pela estrada que dá a Paris, Texas um caráter interessante – a partir de uma outra leitura – dentro da história do cinema norte-americano (neste caso, dirigido por um alemão, com a assistência de ninguém menos que Claire Denis). O road movie é um dos gêneros por excelência da Nova Hollywood dos anos 60 e 70 – a ideia da contracultura do constante movimento, de renegar a estagnação e o conformismo, de buscar o novo, a metamorfose e a transformação em busca de si mesmo. E Travis, desde o plano inicial, é uma encarnação dessa essência: um homem-estrada. Seu close inicial é contra um céu azul, límpido, uma ideia de liberdade. Uma imagem que se contrapõe claramente ao primeiro close do irmão, Walt – usando um boné corporativo, contra um enorme arranha-céu.

Num certo sentido, Paris, Texas é essa passagem de bastão de um para o outro. Travis é a Nova Hollywood definhando, já quase morta em 1984, sendo substituída pela América corporativa, e a Hollywood tomada por blockbusters e oligarquias financeiras representada por Walt. A vida suburbana do irmão é a síntese desse mundo em que, nas palavras de Hunter, “nobody walks, everybody drives” – o carro não é mais um símbolo de liberdade, mas sim do capitalismo. E a sequência final é o clímax dessa narrativa: o vagante lobo solitário reúne a família – a narrativa que viria a dominar nove em cada dez produções hollywoodianas a partir dos anos 80 – e retorna à estrada, de onde ninguém mais vai saber nada dele. Um fim e um início: Paris, Texas. Poucas imagens sintetizam tão bem um adeus a esse imaginário da Nova Hollywood, fazendo um jus melancólico e poético ao seu legado.

A Concorrência

A competição de Cannes em 1984 – como de costume – era o paraíso dos autores. A seleção tinha (respire fundo) Satyajit Ray (A Casa e o Mundo), o primeiro longa de um jovem Lars von Trier (Elemento de um Crime), Marco Bellocchio (Henrique IV), Werner Herzog (Onde Sonham as Formigas Verdes), Theodoros Angelopoulos (Viagem a Citera), John Huston (À Sombra do Vulcão) e até o brasileiro Cacá Diegues (Quilombo, com Zózimo Bulbul, Daniel Filho e Vera Fischer).

Curiosamente, o Grande Prêmio do Júri foi para um nome menos conhecido (não, por acaso, na masculina arte do cinema, uma mulher): Márta Mészáros e seu drama biográfico Diário para minhas Crianças. O que essa escolha menos óbvia já indicava, porém, é como nenhum dos títulos dos medalhões acima envelheceria tão bem – ou melhor, tão influente e onipresente – quanto Paris, Texas (ponto para o júri presidido pelo ator Dirk Bogarde, com a ajuda de Isabelle Huppert, Stanley Donen e Ennio Morricone).

E importante registrar: a essa altura, Wim Wenders não só era também um medalhão, como estava no meio da trinca que seria o auge de sua carreira. Em 1982, ele havia vencido o Leão de Ouro em Veneza com O Estado das Coisas e, em 1987, retornaria a Cannes para levar a Palma de direção com o sublime Asas do Desejo.

Onde ver: o DVD de Paris, Texas se encontra esgotado no Brasil, e o longa não está em nenhuma plataforma de streaming. Mas para quem tiver interesse, não é dos mais difíceis de achar nos recônditos da internet...

31/07/2019

(Ei, você gosta do Cinema em Cena, das críticas e das colunas que lê aqui? Ah, que bom! Então é importante que você saiba que o site precisa de seu apoio para continuar a existir e a produzir conteúdo de forma independente, já que fazemos questão de remunerar todos que publicam seus trabalhos aqui - o que deveria ser norma nos veículos de comunicação, mas infelizmente não é. Para saber como ajudar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já pelo clique!)

Comentários

Nenhum comentário ainda.

Seja o primeiro a comentar!