| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 23/11/2007 | 01/11/2006 | 4 / 5 | / 5 |

| Distribuidora | |||

| Imovision | |||

| Duração do filme | |||

| 168 minuto(s) | |||

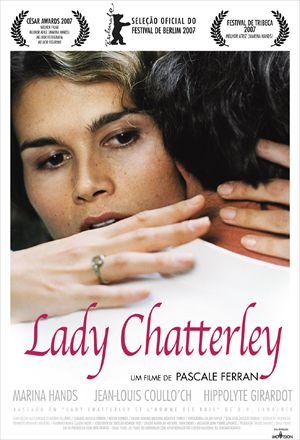

Dirigido por Pascale Ferran. Com: Marina Hands, Jean-Lois Coullo’ch, Hippolyte Girardot, Hélène Alexandridis, Hélène Fillières.

É comum que a expressão “filme de amor” seja utilizada como sinônimo do gênero “romance” – e, na maior parte das vezes, estas descrições realmente podem ser intercambiáveis sem maiores problemas. No caso de Lady Chatterley, contudo, isto não se aplica, já que os personagens criados pelo escritor D.H. Lawrence para seu O Amante de Lady Chatterley, originalmente publicado em 1928, são profundamente carentes e se unem não em função de seus sentimentos, mas de sua busca pelo simples toque. Neste sentido, o longa de Pascale Ferran é uma história sobre a falta de amor, beneficiando-se do fato de ser inspirado pela segunda versão do livro de Lawrence (batizada a partir dos apelidos que os amantes dão aos genitais um do outro, John Thomas e Lady Jane), que se concentrava principalmente no envolvimento dos personagens e menos na divisão de classes que se faz mais presente na terceira (e definitiva) versão do texto e que aqui é praticamente ignorada, surgindo em duas breves cenas.

Girando em torno do caso entre uma aristocrata inglesa e o guarda-caças da propriedade de seu pedante marido, a obra de Lawrence já deu origem a diversas versões cinematográficas, mas – salvo engano – esta é a primeira a contar com o trunfo de ter uma mulher na direção. A vantagem é óbvia: compreendendo bem a natureza dos dilemas vividos por sua protagonista (talvez melhor do que o próprio autor, arrisco-me a dizer), Pascale Ferran já demonstra sua proximidade com o universo de Constance Chatterley (Hands) ao enfocá-la, nos minutos iniciais da projeção, sentada submissamente do lado de fora da sala na qual seu marido troca relatos de guerra com dois amigos. Numa época em que as mulheres ainda lutavam para conquistar os mais básicos direitos civis (na Inglaterra, elas só puderam votar a partir de 1918), Constance passa os dias cuidado do marido, Lorde Clifford (Girardot), um veterano da Primeira Guerra que retornou paralítico e impotente do front. Cedendo boa parte de suas funções à recém-chegada enfermeira Bolton (Alexandridis), a moça passa o tempo caminhando pela propriedade e acaba se envolvendo com o guarda-caças Parkin (Coullo’ch) depois de ser surpreendida pela própria excitação ao vê-lo sem camisa e banhando-se despreocupadamente.

Esta visão, aliás, é que leva a protagonista a constatar a carência de um toque masculino – uma necessidade que vem juntar-se ao seu frustrado instinto materno. Assim, quando testemunhamos o olhar tristonho de Chatterley ao visitar o bebê de uma conhecida ou sua auto-análise diante de um espelho, percebemos, sem a necessidade de diálogos expositivos, que a jovem está atravessando uma difícil crise emocional – o que representa mais uma virtude promovida pela sensibilidade particular da cineasta. Da mesma maneira, o vínculo de gênero entre a sra. Bolton e Lady Chatterley (que aqui são bem mais próximas do que no livro) é ilustrado belissimamente na cena em que esta última se apressa a dar explicações ansiosas sobre sua demora para o marido, que mal parece registrar sua afobação, despertando um sorriso sutil na enfermeira, que imediatamente se dá conta do motivo por trás de tantas justificativas. Mas talvez o plano que marque melhor a importância do olhar feminino por trás da câmera é aquele que vem logo depois da primeira transa de Constance e Parking: se um diretor do sexo masculino provavelmente não deixaria de salientar o desastre da performance apressada do guarda-caças, Ferran, por outro lado, se preocupa em enfocar mais o sorriso de sua heroína – uma alegria que transcende a frustração do sexo mal feito, já que, para ela, o fato de não ter sentido prazer empalidece diante de sua satisfação por sentir-se novamente desejada.

Mas os méritos da cineasta vão além: demonstrando uma segurança invejável na condução de sua narrativa, ela dedica a primeira hora do filme ao objetivo de retratar o cotidiano entediante de Lady Chatterley e seu crescente interesse pela natureza local, sendo auxiliada pela montagem contemplativa de Yann Dedet e Mathilde Muyard, pela maravilhosa fotografia de Julien Hirsch e pelo magnífico design de som de Jean-Jacques Ferran, que mergulham o espectador no universo bucólico habitado por aqueles personagens. Além disso, as locações utilizadas pela produção impressionam pela adequação à proposta, desde a suntuosa mansão até a casa de pedras de Parkin, passando pela humilde cabana de madeira que servirá de abrigo para os amantes.

Da mesma forma, a lógica na abordagem de Pascale Ferran continua em sua recusa a empregar uma trilha sonora mais elaborada até o momento em que a heroína finalmente redescobre o prazer – e só então a orquestra comandada por Béatrice Thiriet (sim, mais uma mulher) surge e se entrega a acordes grandiosos. Tampouco é coincidência o fato do primeiro close realmente fechado de Lady Chatterley surgir na cena em que esta é observada por Parkin enquanto ambos se sentam diante da cabana num dia de calor, conferindo ao suor da moça um caráter claramente sensual. Finalmente, é preciso reconhecer a criatividade da diretora ao empregar o visual anacrônico do Super-8 para abordar a viagem da personagem-título à França, como num impossível (mas apropriadíssimo) filme caseiro. E mais: Ferran não hesita nem mesmo em empregar infreqüentes narrações em off (são apenas duas ao longo de todo o filme, se não me engano) e, o mais incrível, intertítulos ocasionais com descrições de certos acontecimentos - um recurso obviamente mais adequado ao cinema mudo que, coincidentemente, também surge em outra produção francesa recente, Não Toque no Machado.

Porém, o grande atrativo de Lady Chatterley reside mesmo na construção cuidadosa do romance entre Constance e Parkin: se no início eles surgem intimidados pelo próprio desejo, mal tirando suas roupas na primeira transa, a nudez gradual ilustra perfeitamente a intimidade crescente que se desenvolve. A partir daí, os amantes descobrem o prazer que vai além da simples penetração, explorando seus corpos e complementando o tesão puro com a alegria de sentirem-se realmente próximos – algo que atinge o clímax na sublime seqüência em que o casal dança e corre feliz sob a chuva, rindo com uma vontade até então desconhecida para ambos.

Marcados por experiências curiosamente contrastantes em suas frustrações sentimentais passadas (Constance e seu marido impotente; Parkin e sua esposa adúltera), os amantes atravessam um arco emocional tocante que transforma Lady Chatterley em uma adaptação surpreendentemente singela quando consideramos a natureza polêmica do livro original, que, afinal de contas, só foi liberado para publicação na Inglaterra em 1960, depois de passar por um célebre julgamento. Ou talvez esta polêmica (que ganha paralelo nos dias de hoje, já que a simples visão dos corpos desnudos dos atores garantiu a censura máxima naquele país e também nos Estados Unidos) seja um mero fruto de nossa eterna incapacidade de encarar o sexo como algo perfeitamente natural e mesmo desejável.

Afinal, o que poderia ser mais belo do que testemunhar dois seres humanos redescobrindo a alegria de viver apenas através do prazer originado por seus toques mútuos?

Comente esta crítica em nosso fórum e troque idéias com outros leitores! Clique aqui!