Frankenstein de Mary Shelley

Série Jovens Clássicos #04

Dirigido por Kenneth Branagh. Com: Robert De Niro, Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter, Tom Hulce, Ian Holm, Richard Briers, Robert Hardy, Cherie Lunghi, Trevyn McDowell, Aidan Quinn, John Cleese.

(Atenção: esta análise revela pontos importantes da trama do filme. E a propósito: todas as fotos podem ser ampliadas através de um clique.)

Todos os Homens do Presidente, Serpico e Fogo Contra Fogo: até agora, a série Jovens Clássicos abordou apenas filmes cujo prestígio foi estabelecido desde o momento em que foram lançados e que só vem crescendo desde então. Este, porém, está longe de ser o caso de Frankenstein de Mary Shelley: massacrado por boa parte da crítica em 1994, quando foi lançado, o trabalho dirigido pelo britânico Kenneth Branagh tampouco agradou o público, tornando-se um embaraçoso fracasso de bilheteria na carreira de seu diretor até então em ascensão. Aliás, nem mesmo a surpreendente escalação de Robert De Niro no papel do “monstro” foi suficiente para atrair a atenção dos espectadores, que, assim, perderam a oportunidade de testemunhar mais um trabalho de imensa sensibilidade do ator – e se uso a palavra “monstro” entre aspas, é porque De Niro pode ter interpretado vários destes em sua brilhante carreira (Louis Cyphre, Al Capone, Max Cady, até mesmo Jake La Motta vêm à mente), mas a criatura concebida pela escritora britânica Mary Shelley certamente não é um deles. Ao menos, não nesta belíssima versão de Branagh.

Co-escrito por Steph Lady (seu único crédito como roteirista) e Frank Darabont (que naquele ano dirigiria Um Sonho de Liberdade), o roteiro de Frankenstein de Mary Shelley foi assim batizado não apenas em função dos direitos autorais pertencentes à Universal (que não cederia o título Frankenstein), mas também por ser uma das mais fiéis e complexas adaptações da história original, respeitando seus temas principais mesmo que desviando-se, aqui e ali, de pontos específicos da trama. Isto não quer dizer que Branagh, responsável pela revisão final e não creditada do script, ignore a longa trajetória da criatura no Cinema – e é fácil detectar, em vários momentos, referências óbvias ao clássico de 1931 (como o Dr. Frankenstein de Colin Clive, Branagh grita: “Está vivo! Está vivo!”) ou mesmo ao superior A Noiva de Frankenstein, de 1935 (o penteado de Helena Bonham Carter remete ao de Elsa Lanchester e vários elementos daquela história foram aqui repetidos).

Ambientado numa época em que a Ciência, apesar de sua rápida evolução, ainda dividia espaço com arraigadas crendices populares e com a religião (algo ilustrado pela frase “O Saber só é Poder através de Deus”, aqui vista na fachada da faculdade freqüentada pelo protagonista), o filme nos apresenta ao jovem estudante de Medicina Victor Frankenstein (Branagh), que, determinado a encontrar uma “cura” para a Morte, dá prosseguimento às pesquisas do polêmico professor Waldman (Cleese), empregando o cadáver de um assassino (De Niro) em suas experiências e trazendo-o de volta à vida. Chocado com os resultados, porém, Frankenstein retorna à sua cidade natal, Genebra, com o propósito de se casar com sua amada irmã adotiva Elizabeth (Bonham Carter) – sem saber que a Criatura está determinada a encontrá-lo.

Ator de formação shakespeareana e aclamado por sua estréia como cineasta ao adaptar Henrique V, Kenneth Branagh trata o texto de Mary Shelley com a mesma solenidade que devotou ao bardo inglês – e ao anunciar o nome de seu personagem pela primeira vez, o ator/diretor faz uma pausa carregada a fim de salientar o peso da revelação, encarando “Frankenstein” com um respeito similar ao que demonstraria por “Hamlet” ou “Iago” algum tempo depois. Aliás, o cineasta adota um tom teatral – na realidade, quase operístico – na forma com que orquestra a narrativa, pontuando vários momentos dramáticos com trovões e relâmpagos e levando seus atores a declamar os diálogos de Shelley como se estivessem cantando uma ária de Don Giovanni ou recitando um monólogo de Romeu e Julieta.

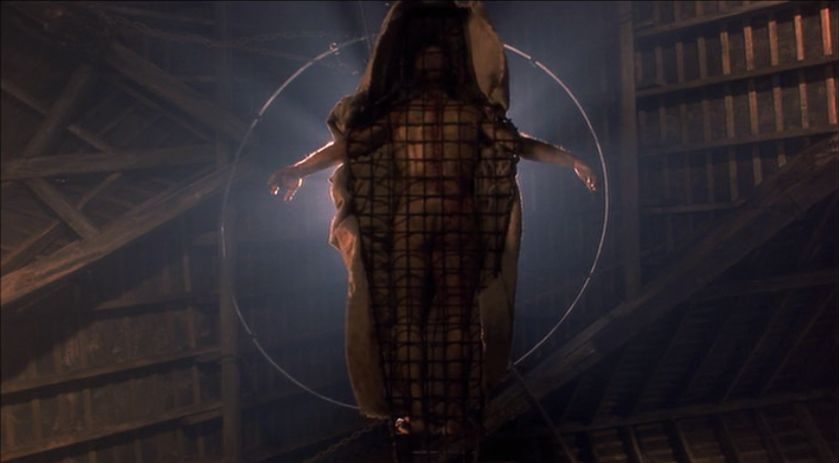

Mas o principal aspecto desta adaptação – e que realmente a coloca acima de todas as demais – reside em sua discussão moral que pode ser resumida em uma única pergunta: quem é, afinal, o “monstro” da história: a criatura sem nome (é comum, o equívoco de se referir a ela como “Frankenstein”) ou o homem que a concebeu? Ou ainda a própria Humanidade, que aqui é sempre retratada como uma turba violenta e irracional disposta ao linchamento e a expulsar aqueles a quem julga estranhos? Para Branagh, parece não haver dúvidas: embora inicialmente retrate seu personagem como um indivíduo com inabalável curiosidade científica, logo passamos a perceber a natureza egoísta e inconseqüente de Victor Frankenstein – e, neste sentido, até mesmo o imenso ego de seu intérprete (que ganha asas graças ao fato dele também ser o diretor) ajuda a compor o protagonista como um sujeito vaidoso e arrogante (observem, por exemplo, como Branagh, claramente apaixonado por si mesmo, insiste em surgir em quadro sem camisa e com pose de galã mesmo quando isso poderia entrar em choque com a lógica da cena). E se poderia haver alguma dúvida com relação ao caráter do cientista, esta é claramente eliminada em função da facilidade com que ele abandona sua criação em questão de segundos, mal contendo sua repulsa pelo que vê e deixando-a pendurada de forma humilhante em seu laboratório – um descaso salientado pela composição do quadro criado pelo diretor.

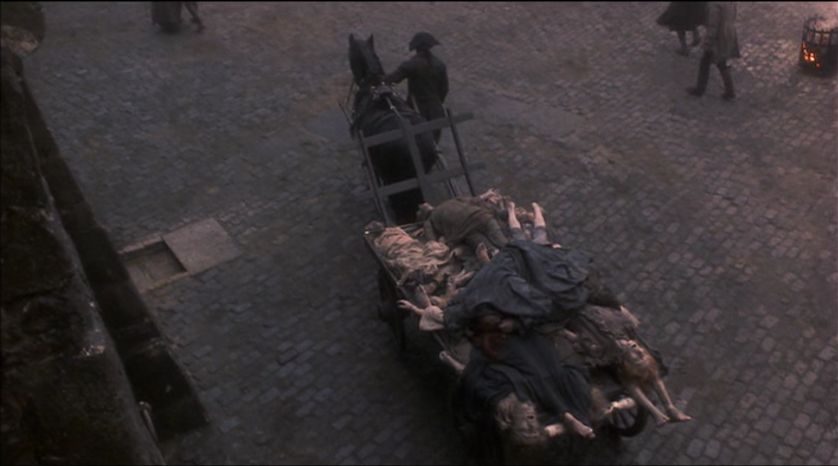

Criatura trágica desde sua concepção ao unir o corpo de um assassino e o cérebro de sua vítima, o “monstro” de Frankenstein chega ao mundo já sofrendo todo o tipo de rejeição (inclusive a pior delas: a paterna) e sendo perseguido com crueldade e violência pela Humanidade – e não demora muito até que surja dividindo comida com os porcos numa cena profundamente tocante. Porém, nem mesmo toda a brutalidade à qual é submetida é capaz de eliminar a esperança da Criatura de encontrar um lugar no qual seja aceita e, assim, sua natureza quase infantil (afinal, ela é, de certa forma, uma criança) a leva a apostar imprudentemente numa possibilidade de “adoção” que já nasce condenada ao fracasso. Não há, neste aspecto, como não se comover com o sorriso satisfeito que o “monstro” abre ao testemunhar a alegria da família que ajudou a sobreviver durante um inverno rigoroso – e é igualmente doloroso constatar a triste ironia contida no fato da primeira palavra pronunciada por ele ser “Amigo” (o que resume, também, sua imensa carência emocional) ou de sua fuga de Ingolstadt exigir que ele se esconda entre seus “semelhantes” (uma pilha de cadáveres).

Portanto, é mais do que justificada a escalação de um ator do calibre de Robert De Niro para interpretar um personagem que muitos erraram ao considerar como unidimensional: ao mesmo tempo em que a Criatura se entrega a um choro profundo que expõe toda a sua dor (e que Branagh ressalta num plano que a traz encolhida, pequena e vulnerável, ao pé de uma árvore seca), o “monstro” é também capaz de manifestar um ressentimento colossal que, em última instância, o leva a realizar atos que poderiam justificar a remoção das aspas que cercam sua denominação. Demonstrando sua insuspeita inteligência ao exibir uma clara autoconsciência que a torna alerta para a própria feiúra e para as conseqüências que esta traz, a Criatura finalmente permite que o acúmulo de frustrações e rejeições se transforme num ressentimento violento contra seu Criador – e se Frankenstein demonstra pavor ao pensar que “criou um monstro”, certamente se surpreenderia ao constatar que este também o condena por ter sido assim concebido.

Mantendo sua câmera em constante movimento, Branagh investe particularmente nos travellings que se aproximam rapidamente dos personagens em momentos especialmente dramáticos, como num zoom in – algo que neste filme se estabelece como o equivalente cinematográfico de se trazer um ator para o proscênio, no teatro, e mergulhá-lo num intenso foco de luz. Além disso, como já apontado anteriormente, o diretor não demonstra medo algum de carregar na mise-en-scène, empregando mudanças abruptas de luz (algo também mais comum no teatro do que no cinema) e permitindo que seus atores se entreguem a instantes de grandiosa explosão, com muitos gritos de “Nããããooo!” e choros convulsivos. Enquanto isso, o design de produção de Tim Harvey, parceiro constante de Branagh, demonstra um cuidado admirável ao contrastar a opulência limpa da mansão dos Frankenstein com a decadência da Ingolstadt tomada pelo cólera e pela miséria. Da mesma forma, os figurinos refletem com eficiência as personalidades e as transformações dos personagens, desde a capa miserável e sem vida da Criatura até as roupas elegantes de Frankenstein que eventualmente são substituídas por trapos sujos à medida que ele se entrega à loucura de seus experimentos, passando, claro, pela longa capa vermelha de Elizabeth que, vista inicialmente em um momento de alegre entrega aos projetos futuros, eventualmente marca, como uma trilha de sangue, seu trágico destino.

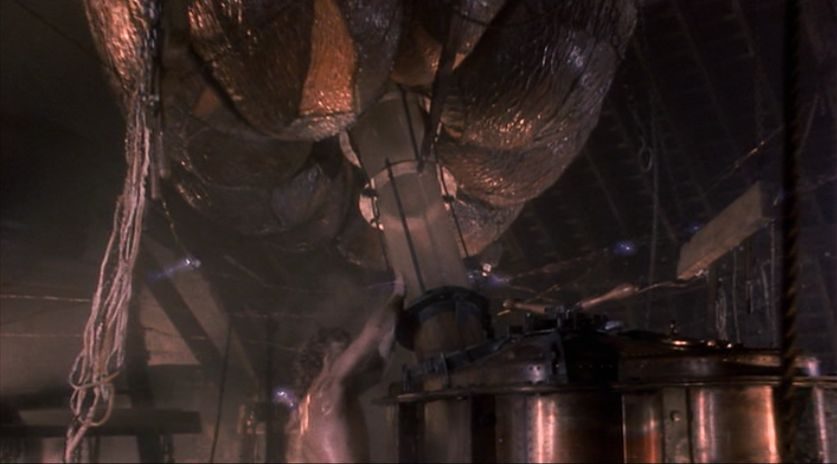

E se o amplo e iluminado hall da mansão Frankenstein reflete os vastos horizontes de Victor em sua juventude, Harvey e seus diretores de arte acertam ao contrapô-lo aos ambientes cada vez mais claustrofóbicos, repletos de objetos científicos e livros amontoados, que ilustram o estado mental e psicológico do protagonista. Além disso, chega a ser divertido perceber como não há qualquer sutileza na concepção do laboratório usado para criar o “monstro”, já que o imenso tubo que libertará as enguias elétricas (que se movem como espermatozóides) sai de uma bolsa gigantesca que, assim, se torna uma versão de pano de bolsa escrotal – e o simbolismo é ainda mais ressaltado pelo “nascimento” da Criatura, que é despejada do útero de metal em meio a um jorro de líquido amniótico.

Aliás, igualmente simbólico é o constante contraste de cores visto ao longo da projeção, desde a paleta clara inicial do lar dos Frankenstein, que se vê manchada pelo sangue da tragédia representada pela morte da matriarca, até a cena em que Elizabeth, desiludida com a obsessão do amado, decide desistir do casamento e deixar a mansão – quando, então, vemos todos os seus móveis cobertos por lençóis brancos que se chocam com o manto preto, como em luto, usado para cobrir seu vestido de noiva.

O relacionamento de Elizabeth e Victor, aliás, é perfeitamente ilustrado pela belíssima trilha de Patrick Doyle, que cria um tema que consegue soar esperançoso, melancólico e trágico ao mesmo tempo, servindo também para pontuar a intromissão da Criatura naquele romance ao surgir sendo tocado pelo “monstro” em sua flauta, à distância (este não é o único momento em que o tema ganha uma versão diegética; quando Victor retorna de seu delírio febril, escuta Elizabeth tocando a música em um piano – e, neste instante, o diretor de fotografia Roger Pratt mais uma vez altera a luz em cena ao cobrir o protagonista com um brilho quente que ilustra a importância da presença da moça para o personagem. E é claro que, mais uma vez, Branagh se entrega ao teatral ao encenar o reencontro do casal exatamente sob um facho de luz não muito diferente de um refletor sobre um palco.).

Vale dizer, porém, que o compositor acerta também no caráter dissonante, incômodo e grandioso que a trilha assume nos momentos de terror – como a seqüência da concepção do “monstro”. E chega a ser brilhante, a maneira com que voltamos a ouvir o tema do casal principal na mórbida cena em que Victor dança com sua noiva “reconstruída”, quando a música surge como um eco distante, permitindo que percebamos o que aquilo representa para o cientista ao mesmo tempo em que constatamos que, por motivos óbvios, a alegria passada não poderá jamais ser resgatada. Aliás, neste sentido também é importante salientar a inteligência de Branagh ao empregar recorrentes travellings circulares ao filmar Victor e Elizabeth dançando ao longo da projeção, já que é a repetição do movimento, no ato final, que torna tão trágica a natureza mórbida assumida pelo casal, já que agora o protagonista é praticamente obrigado a carregar a amada numa dança desajeitada e bizarra. (Além disso, o travelling circular remete a Um Corpo que Cai, que também trazia um homem determinado a “ressuscitar” a mulher que amava.)

Fazendo jus ao restante da equipe técnica, o montador Andrew Marcus acentua a tragédia desta dança final ao incluir, ao longo da cena, rápidos flashbacks que, piscando na tela, estabelecem um contraste marcante entre a felicidade do jovem casal e as conseqüências pavorosas das ações de Victor ao longo do filme. Da mesma maneira, Marcus e Branagh fazem uma curiosa opção na cena que traz o despertar da Criatura, quando, através de vários cortes secos em seqüência, ilustram a natureza patética e grotesca do “nascimento” e dos primeiros passos do “monstro”. Finalmente, diretor e montador se entregam até mesmo a uma brincadeira estilística curiosa ao conceberem um raccord de movimento inspirado que faz a transição entre a cena em que Victor corta a corda que prende o assassino na forca e a conversa que o cientista mantém com o melhor amigo numa taverna, quando uma garrafa de bebida é empregada para continuar o movimento da queda do cadáver.

Este preciosismo estético-narrativo de Branagh também pode ser constatado através da construção do simbolismo de muitos de seus planos – e talvez um dos mais significativos seja aquele que traz Criador e Criatura num mesmo sofá e que, através da inclinação da câmera, reflete a própria instabilidade da natureza daquele relacionamento (além de ser esteticamente elegante ao trazer a cabeça de Victor para o mesmo eixo horizontal do rosto do “monstro”, embora um se encontre deitado e o outro, sentado). Igualmente representativa, neste aspecto, é a cena em que Elizabeth confronta o amado pela primeira vez com relação aos seus projetos, implorando para que ele volte para casa: enquanto Helena Bonham Carter tem, ao fundo, um biombo e uma peça de roupa que representam a promessa de um lar aconchegante, Kenneth Branagh é flanqueado pelas ilustrações de seu sombrio projeto – numa lógica visual que estabelecerá uma rima com outra cena, já no fim do segundo ato, quando é a vez de Victor implorar para que Elizabeth não o abandone, numa completa inversão de papéis. Desta vez, porém, a moça tem, atrás de si, a porta que representa sua possibilidade de fuga daquele mundo de tragédias e dor, ao passo que o protagonista é acompanhado por um crucifixo que não apenas simboliza esta dor como ainda remete ao quadro em que Victor abandonava a Criatura logo após o nascimento (reparem como há uma simetria nas composições e perceberão que, desta maneira, Branagh compara sutilmente o “monstro” a um Cristo traído pela Humanidade).

Mas os exemplos do virtuosismo do cineasta não param por aí: se não há como ignorar o retrato de solidão representado pelo plano que traz a Criatura sofrendo com a morte de seu pai em meio a um deserto de neve, por outro lado é possível que muitos não percebam a estratégia visual do diretor no que diz respeito à maneira com que ilustra a Morte e a criação da Vida: pontuando o falecimento do professor Waldman, do pequeno William (Ryan Smith) e de Elizabeth através de planos plongé de grande dramaticidade, Branagh inverte o eixo da câmera ao acompanhar, em contra-plongé, os corpos da Criatura e da “Noiva” quando estes são içados em direção ao compartimento que os trará de volta a vida, o que não deixa de ser intrigante. A lógica de Branagh é tão precisa que se aplica até mesmo à morte da mãe de Victor, que não emprega o plongé ou o contra-plongé por um motivo perfeito: é acompanhada pelo nascimento de William, o que “reequilibra” a família.

Gráfico a ponto de ter recebido uma pesada classificação da censura norte-americana, Frankenstein de Mary Shelley não se inibe na maneira com que ilustra a violência de sua história, seja nas seqüências que trazem as pavorosas mortes de Justine (McDowell) e Elizabeth, nas cenas que ilustram a criação do “monstro” ou mesmo no que diz respeito à soberba maquiagem empregada para transformar Robert De Niro na Criatura e que também ajuda a indicar a passagem do tempo ao passar por um processo gradual de “cicatrização”.

Contudo, o mais gratificante neste longa é constatar que toda a sua inquestionável qualidade técnica foi empregada em prol de uma narrativa complexa e ambiciosa que demonstra compreender que o “filme de monstro” sempre representa uma excelente oportunidade de estabelecer uma alegoria eficaz sobre a natureza humana. Assim, se o Victor Frankenstein de Branagh surge como um retrato do instinto e da emoção (embora cientista, o sujeito se entrega constantemente a explosões emocionais e a gestos impulsivos), a Criatura de De Niro é, de maneira inesperada, uma ilustração da razão e da capacidade do Homem de refletir sobre si mesmo. Claramente mais inteligente do que seu Criador – não é à toa que consegue manipulá-lo com tanta facilidade -, o “monstro” eventualmente passa a se comunicar até mesmo com maior sofisticação, demonstrando uma fascinante curiosidade sobre questões puramente metafísicas que escapam a Victor. Acompanhem, por exemplo, a maravilhosa cena na caverna de gelo, quando a Criatura indaga:

- Eu tenho uma alma? Ou você se esqueceu desta parte? Quem eram estas pessoas das quais fui constituído? Pessoas boas? Pessoas más? (...) Sabia que eu sei tocar (flauta)? Em que parte de mim residia este conhecimento? Nestas mãos? Nesta mente? Neste coração? E ler? E conversar? Não foram coisas aprendidas, mas... lembradas. (...) Alguma vez você ponderou as conseqüências dos seus atos? (...) Quem sou eu?

E a resposta de um Victor Frankenstein exausto e derrotado? “Eu não sei.” – um momento-chave do filme que leva o “monstro”, num reconhecimento irrefutável do caráter falho de seu Criador, a dizer: “E você pensa que eu sou mau”.

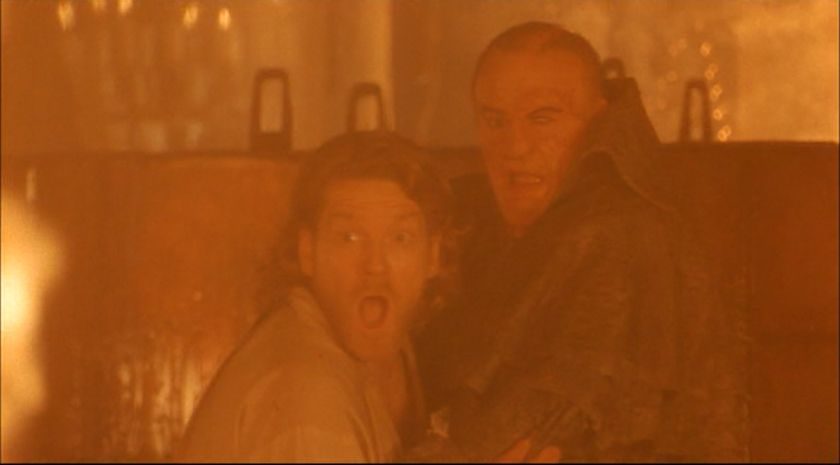

Somente este confronto, que nada tem de físico, já seria o bastante para elevar Frankenstein de Mary Shelley à condição de “jovem clássico” que aqui advogo, mas há mais: minutos depois, ao trazer o cadáver de Justine para que Victor o ressuscite, o “monstro” exibe um claro olhar de satisfação ao testemunhar a reação chocada do “pai” – e se Branagh, um grande ator, oferece um desempenho notável ao longo do filme, não há como negar que, no final das contas, é mesmo o veterano De Niro quem se destaca com bem menos tempo de tela (e no instante aqui mencionado, o ator, mesmo sob quilos de maquiagem, consegue retratar uma gama de sentimentos através do olhar que denota não apenas satisfação, mas também raiva, ressentimento e mesmo crueldade ao devolver a Frankenstein as palavras “É apenas matéria-prima, lembra?”). Já Branagh merece créditos especialmente pela forma com que retrata a degradação mental de Victor, que se entrega à insanidade completa depois da morte da amada – o que resulta no trágico terceiro ato da narrativa.

E é aqui que Helena Bonham Carter, então com apenas 28 anos, rouba a cena e ofusca seus dois companheiros de tela ao encarnar toda a dor de Elizabeth no momento em que esta constata o que Victor fez: sem uma única palavra, a atriz retrata a profunda decepção da personagem, bem como sua raiva e o olhar de recriminação que lança ao amado, como se dissesse um dolorido “Como pôde?” – e sua ação seguinte, chocante e inesperada, resulta no único instante em que Victor e a Criatura surgem realmente unidos e do mesmo lado (infelizmente, em função da tragédia). Fechando o elenco, John Cleese, com prótese dentária, peruca, voz rouca e barba por fazer, revela-se uma escolha inspirada por parte de Branagh ao conferir inteligência e sensibilidade ao professor Waldman num raro papel dramático em sua brilhante carreira, ao passo que Aidan Quinn, exibindo uma aparência apropriadamente similar à de Branagh (os dois personagens dividem a obsessão pelo sucesso à custa do próximo), mostra-se eficiente ao servir como instrumento para amarrar a narrativa – mesmo que isto resulte numa mensagem ludita, anti-Ciência, que, particularmente, eu reprovo.

Seja como for, mais importante do que a tecnofobia da narrativa é sua mensagem humanista – e, mais uma vez, é admirável que esta seja representada justamente por um dos “monstros” mais famosos do Cinema. E se antes a Criatura era vista como um ser relativamente irracional e quase sempre estúpido, aqui se torna motivo de lágrimas vê-la exibir uma postura comovente de Fé na Humanidade ao dizer: “Pela compaixão de um único ser vivo eu faria as pazes com todos” – o que, por contraste, acaba ressaltando a mágoa contida em sua última frase no filme: “Estou farto do Homem”.

Ficção ou não, não é difícil aceitar que, em sua infinita capacidade de provocar dor e tristeza, a Humanidade se mostrou capaz até mesmo de espantar aquele que, teoricamente, deveria ser a verdadeira aberração.

A série Jovens Clássicos tem, como objetivo, homenagear filmes que, apesar de produzidos apenas nos últimos 30 anos, já podem ser considerados como parte fundamental da História do Cinema.

19 de Novembro de 2008

Victor Frankenstein, decidido a encontrar uma cura para a morte, dá prosseguimento às pesquisas de um professor e concebe uma Criatura que, construída a partir de pedaços de cadáveres, torna-se viva e passa a atormentá-lo.