| Datas de Estreia: | Nota: | ||

|---|---|---|---|

| Brasil | Exterior | Crítico | Usuários |

| 24/11/2016 | 25/10/1967 | 5 / 5 | 5 / 5 |

| Distribuidora | |||

| Duração do filme | |||

| 105 minuto(s) | |||

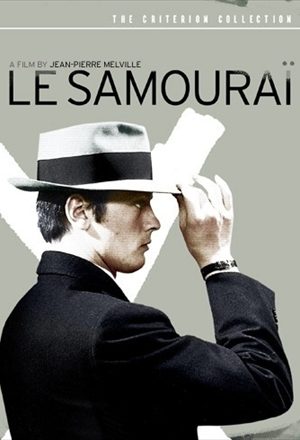

Dirigido por Jean-Pierre Melville. Roteiro de Jean-Pierre Melville e Georges Pellegrin. Com: Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon, Cathy Rosier, Jacques Leroy, Michel Boisrond, Robert Favart, Jean-Pierre Posier, Catherine Jourdan, André Salgues.

Ao escrever sobre Mais Forte que o Mundo, recentemente, comentei que o jovem diretor Afonso Poyart pecava ao não permitir que seu filme respirasse, já que a câmera jamais parava de se mover e a montagem seguia a lógica de um ritmo incessante. Pois se eu pudesse indicar a Poyart um filme para demonstrar a importância de controlar melhor o ritmo da narrativa, O Samurai certamente seria uma forte possibilidade – e basta notar, por exemplo, como o longa se concentra na expressão impassível do personagem-título durante quase toda a projeção para constatar como uma leve mudança nesta traz um impacto similar ao de uma explosão. Poucas coisas são mais fortes, em uma narrativa, do que a quebra de um padrão; mas, para que esta funcione, é preciso primeiro estabelecer o padrão.

Lançado em 1967, quando o cineasta francês Jean-Pierre Melville já tinha 50 anos de idade, O Samurai é um filme que adota elementos da estética do noir sem se preocupar em desenvolver uma trama complexa. Aliás, a trama é o que menos importa aqui, já que é a atmosfera que compõe o apelo principal do filme – e ver Alain Delon, com seu rosto belo e jovem, arrumando cuidadosamente o chapéu antes de sair de seu apartamento rumo ao assassinato que foi contratado para cometer é algo que, por si só, já justifica a existência do projeto. É ele, aliás, o “samurai” do título; um homem que, segundo o Bushido, o “livro dos samurais” (na verdade, uma invenção de Melville), vive uma solidão comparável apenas à do “tigre na selva”. Metódico a ponto de manter uma precavida reserva de garrafas de água e maços de cigarro sobre o armário (um detalhe magnífico da excelente direção de arte), o sujeito depende do planejamento cuidadoso para sobreviver e, por isso mesmo, leva uma rotina repleta de rituais.

Isto é algo que o filme já deixa claro em seus dez minutos iniciais que, sem contar com um único diálogo, acompanham Jef Costello (o matador profissional vivido por Delon) enquanto este sai de casa, rouba um carro e o conduz até uma garagem afastada na qual um comparsa imediatamente troca as placas do veículo e fornece uma arma ao protagonista – e, de forma inteligente, Melville salientará o “ritual” ao repetir os enquadramentos ao enfocar a mesma ação posteriormente. De forma similar, Alain Delon percebe a importância de manter o personagem como uma esfinge, jamais denunciando no rosto o que Jef sente, esteja ele confuso, preocupado, ansioso ou na mira de um revólver. Seguindo um rígido código de conduta que se reflete em seus relacionamentos, ele não perde tempo com explicações ao informar sua amante Jane Lagrange (Nathalie Delon, esposa do astro na época das filmagens) que esta deverá confirmar ter estado com ele num determinado horário – e, mais tarde, ao conseguir arrancar uma informação de um colega de profissão, demonstra desprezo ao constatar que este agora ficará desempregado justamente por ter cedido à sua pressão. Para Jef, a morte é uma opção mais válida do que trair sua ética profissional.

Mas Jean-Pierre Melville não se mostra menos calculista em sua direção: se já começa enganando o espectador ao inventar o tal livro do “Bushido”, o diretor manterá a postura ao revelar apenas gradualmente a verdadeira geografia dos espaços habitados por seus personagens, demorando, por exemplo, a estabelecer a ligação entre dois apartamentos que não suporíamos estar tão próximos um do outro. Aliás, cada elemento que surge em cena eventualmente se mostra importante para a narrativa, desde a foto de um bebê sobre a mesa do Comissário de Polícia (Périer), que deixará clara certa mentira que este contará, até o pássaro de estimação de Jef, que, além de seu caráter simbólico, serve como uma espécie de alarme para seu dono.

O pássaro, diga-se de passagem, reflete a falta de vida em suas cores. Coberto por penas pretas, cinzas e marrons, ele se adequa perfeitamente ao quarto cinza e sujo ocupado por seu dono. Não que o mundo lá fora seja menos triste, pois não é, já que é fotografado por Henri Decaë (colaborador de Truffaut em Os Incompreendidos) como um universo melancólico no qual todos os carros têm cores pastéis, as roupas fogem de tons quentes e o céu está sempre nublado. De forma sintomática, contudo, as duas mulheres que acabam por desempenhar papéis importantes na vida de Jef surgem envolvidas por cores menos sóbrias: Jane opta pelo branco e pelo azul-claro, ao passo que a Pianista (Rosier) adota o branco – e os únicos instantes nos quais as duas mulheres usam roupas escuras são aqueles nos quais estão agindo sob a influência do protagonista.

Não que este seja mais livre da lógica perversa de sua própria existência – e se há algo que Melville deixa claro desde o primeiro plano, quando posiciona a gaiola do pássaro praticamente no centro do quadro, é que Jef é tão prisioneiro quanto seu companheiro emplumado. Não à toa, quando o personagem está cuidando de seus ferimentos na cozinha do apartamento, o diretor o enfoca através de uma divisória cujos suportes parecem colocá-lo justamente atrás de grades. Este tipo de enquadramento, por sinal, demonstra o brilhantismo do cineasta, que exibe cuidado extremo com cada plano e cada corte. Notem, por exemplo, a cena em que o Comissário apresenta Jef pela segunda vez às testemunhas do crime e percebam como Melville é preciso em sua condução, mantendo os personagens em plano americano, lateralmente, até que a Pianista é acareada – quando, então, plano e contraplano assumem caráter subjetivo, expondo o clímax do confronto.

Mas é mesmo na sequência que se passa no metrô de Paris que Jean-Pierre Melville constrói um dos melhores momentos de sua fantástica carreira ao criar um momento de narrativa irrestrita (quando sabemos mais do que o protagonista) que traz Jef sendo seguido por vários policiais disfarçados. Saltando das diversas estações para a central encabeçada pelo Comissário, o filme deixa claro para o público quem são os oficiais da Lei, levando-nos a temer pelo anti-herói enquanto – num conceito sensacional – luzinhas indicando a posição de todos acendem em um mapa acompanhado atentamente pelo investigador. Tensa e envolvente, a sequência é montada com talento ímpar por Monique Bonnot (colaboradora habitual de Melville) e Yolande Maurette, que conseguem alongá-la o suficiente para que realmente temamos pelo matador vivido por Delon ao mesmo tempo em que constatamos sua habilidade em identificar o perigo que o cerca.

Não é acidente, diga-se de passagem, que consigamos apreciar a diligência do Comissário mesmo que torçamos por Jef: vivido por François Périer como um homem determinado que imediatamente percebe algo de errado no protagonista, o sujeito está, claro, do lado certo da Lei – e, no entanto, seus métodos, por mais bem intencionados que sejam, se mostram tão reprováveis quanto os de seu alvo. É revelador como ele ordena a instalação de grampos e invade o apartamento de Jane sem se preocupar com mandados, sendo igualmente importante reparar nos tons escuros das roupas que ele e seus subalternos vestem e que pouco o diferenciam de seus oponentes.

Isto, porém, é apenas natural, já que todos aqueles que habitam O Samurai são, em maior ou menor grau, criaturas similares, prisioneiras de suas realidades – e se o apartamento de Jef é uma extensão da gaiola de seu pássaro, a sala do “vilão” Olivier Rey (Posier) se mostra igualmente claustrofóbica graças aos padrões opressivos do papel de parede acinzentado, ao passo que as persianas do escritório do Comissário frequentemente remetem a grades.

E que a saída encontrada por Jef Costello remeta ao código de honra dos samurais mesmo em um contexto de noir, dominado por anti-heróis e femme fatales, é algo que comprova a inteligência de Melville e sua sintonia com Alain Delon, a quem viria a dirigir mais duas vezes em uma carreira rica e eclética como a de poucos cineastas na História do Cinema.

28 de Junho de 2016

(O Cinema em Cena precisa de seu apoio para continuar a existir e a produzir conteúdo de forma independente. Para saber como ajudar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já pelo clique!)