Festival de Cannes 2022 - Dia #07

Pablo Villaça

Crítico e colunista

Dia 07

20) Eu entendo a nostalgia. Entendo o desejo de revisitar tempos mais simples (não para o mundo, mas para nós mesmos graças à leveza da juventude) e de recriá-los com a ajuda de atores, cenógrafos, figurinistas e todos os recursos que o Cinema proporciona. Trata-se de uma tentação à qual muitos realizadores sucumbem cedo ou tarde e que pode resultar em obras de apelo universal (Os Incompreendidos) ou em narrativas autoindulgentes e entediantes (Armageddon Time), dependendo do quão interessante é a jornada do realizador e de sua habilidade ao ilustrá-la.

Infelizmente, Les Amandiers (ou, na versão em inglês, Forever Young) se coloca firmemente nesta última categoria.

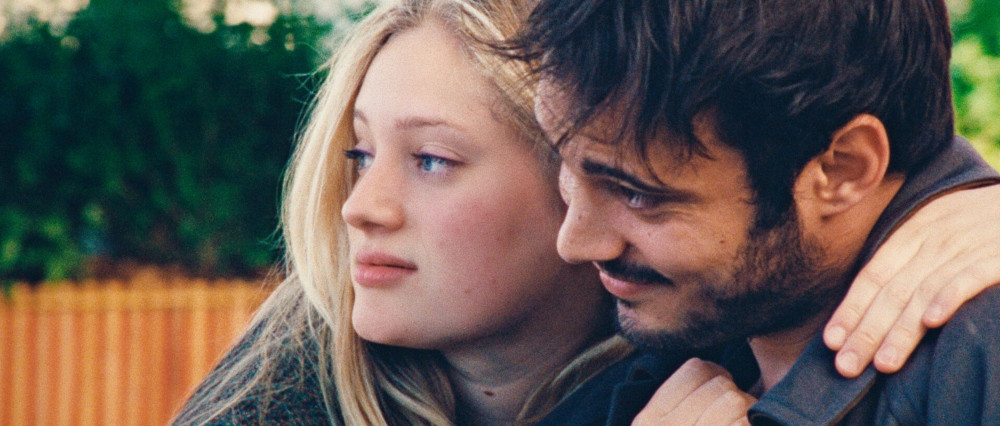

Dirigido e co-roteirizado pela atriz e cineasta Valaria Bruni Tedeschi (também assinam o roteiro Noémie Lvovsky e Agnès de Sacy), o filme gira em torno de um grupo de estudantes de atuação em meados da década de 80 e suas experiências no celebrado Théâtre Nanterre-Amandiers, que tinha como criador e mestre o diretor Patrice Chéreau (aqui vivido por Louis Garrel). Estas experiências, no entanto, dizem menos respeito ao processo artístico destes jovens e mais à liberdade sexual e às relações que surgem e se desfazem entre eles – e poucos aqui têm a oportunidade de se estabelecerem como figuras multidimensionais, sendo normalmente definidos por uma ou duas características marcantes.

Um pouco mais complexa (mas não muito) é a protagonista Stella (Nadia Tereszkiewicz), que em teoria é uma versão da própria diretora e se envolve com o colega Étienne (Sofiane Bennacer), um destes aspirantes a ator que adoram emular James Dean enquanto abraçam uma persona de alma torturada, como se a depressão fosse algo romântico ou capaz de definir um grande artista. Viciado em heroína, o rapaz demonstra possessividade e mesmo uma agressividade que o tornam um indivíduo antipático e aborrecido – o que é um problema, já que suas interações com a namorada tomam boa parte da projeção (aliás, não é absurdo supor que a personagem foi batizada de “Stella” apenas para que o filme pudesse incluir uma referência óbvia a Marlon Brando e seu grito icônico em Uma Rua Chamada Pecado). De maneira similar, a natureza temperamental e impaciente da composição de Louis Garrel resulta em apenas mais um desses tipos artísticos genéricos que definem seu perfeccionismo pela estupidez com que tratam seus colaboradores.

Porém, o elemento mais problemático de Les Amandiers é sua abordagem da epidemia de HIV, que é empregada pelo roteiro apenas como um recurso para criar suspense e drama momentâneo quando um dos integrantes do grupo descobre estar com AIDS (uma grave revelação quando consideramos que todos acabam transando entre si em algum ponto da projeção). Ora, a tragédia representada pela síndrome durante a década de 80 é algo fartamente documentado e, assim, usá-la como um simples percalço emocional pode não ser imoral (um conceito tolo em Arte), mas é, sem dúvida alguma, preguiçoso.

Como o próprio filme.

21) Entre 2000 e 2001, uma série de assassinatos aterrorizou o Irã ao produzir nada menos do que 16 cadáveres em um curto espaço de tempo, dando início a uma investigação que moveu toda a população do país em busca do criminoso. Não, permitam-me refrasear isto: 16 mulheres foram assassinadas por um serial killer que acabou sendo visto como um herói por um número considerável de pessoas, já que todas as vítimas eram prostitutas e, portanto, supostamente “mereciam” a punição. E se o assassino acabou de fato preso, é bastante provável que isto tenha ocorrido apesar do trabalho da polícia, não em função deste, já que aparentemente havia prioridades maiores ocupando os homens da lei.

Não é preciso ser um grande conhecedor da situação sociopolítica do Irã para concluir que, claro, a religião desempenhou um papel essencial nas motivações do psicopata, que acreditava estar fazendo um trabalho divino através de suas ações – e antes que alguém atribua ao islamismo a responsabilidade pelos crimes, sugiro que olhe com atenção para a influência do cristianismo e de valores religiosos conservadores sobre a violência que fere e mata milhares de mulheres em países com maioria de católicos/evangélicos. Assim, embora o cineasta iraniano (radicado na Dinamarca) Ali Abbasi use seu novo filme, Holy Spider, como um instrumento para expor a estrutura misógina da sociedade iraniana, infelizmente há universalidade no que é visto ao longo da projeção.

Co-escrito por Afshin Kamran Bahrami, o roteiro se divide entre as ações do assassino, Saeed (Mehdi Bajestani), e da jornalista Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi), que viaja de Teerã até a cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, a fim de investigar as mortes. Independente, determinada e de temperamento forte, Rahimi exibe – ao contrário da polícia – compaixão pelas vítimas, normalmente mulheres paupérrimas que se prostituem quase que em troca de comida, enfrentando a resistência de policiais locais que ou a insultam como profissional, ou a assediam (frequentemente ambos). Prejudicada no passado pelo assédio de um editor que causou sua demissão ao ter seus avanços recusados, a mulher segue as exigências legais teocráticas do país a contragosto, cobrindo os cabelos com um lenço, por exemplo, apenas quando necessário, o que tristemente reflete a situação no país ainda hoje, vinte anos depois.

Este olhar humanista lançado sobre as vítimas, diga-se de passagem, é uma das forças de Holy Spider, que em determinadas passagens se concentra em retratar o cotidiano daquelas mulheres, evitando que passem a ser definidas apenas por seu papel de vítima de um serial killer em um filme policial – e é deprimente, em especial, observar a pele cheia de hematomas e feridas de uma delas antes de ser atacada pelo matador. Vale salientar, aliás, que este não é exatamente um gênio do crime; ao contrário, suas ações são tão descuidadas que muitos chegaram a vê-lo ao longo dos meses, o que comprova ainda mais o desinteresse da polícia em capturá-lo.

Dito isso, não é interesse de Abbasi mitificar Saeed (um erro comum em produções do gênero), que surge também em momentos familiares ao lado da esposa e dos três filhos, ficando óbvio, aos poucos, que seu comportamento traz traços de estresse pós-traumático resultante de sua participação na guerra contra o Iraque e que o faz sentir vergonha por não ter se tornado um “mártir” durante os combates. Com isso, o sujeito oscila entre uma postura carinhosa com os filhos e instantes de explosão, tendo como única constante sua devoção religiosa ao Islã e, em particular, ao imame Ali Reza.

Infelizmente, as ambições temáticas de Abbasi são constantemente sabotadas pelo roteiro, que comete uma série de erros graves na condução da história – como a ocorrência frequente de coincidências implausíveis durante as investigações de Rahimi (em certo instante, ela conversa com uma garota que, apenas minutos depois, se torna a vítima seguinte de Saeed) e, ainda pior, a decisão de incluir um elemento ficcional absurdo que traz a jornalista assumindo o disfarce de prostituta para atrair o assassino (o que ocorre quase de imediato, claro). Neste último caso, por sinal, o filme nem se preocupa em explorar o que aconteceria caso um cliente “real” abordasse a protagonista e até que ponto esta esperaria antes de concluir se tratar de um inocente. (Ou “inocente”, já que, em maior ou menor grau, todos os homens vistos ao longo de Holy Spider são predadores de alguma maneira, o que lamentavelmente não está muito longe da verdade.)

Por outro lado, tropeços à parte, a obra apresenta desdobramentos instigantes – e deprimentes – em seu ato final ao acompanhar a reação da sociedade iraniana à prisão de Saeed, quando (como ocorreu de fato) seus crimes são louvados por parte da população, não sendo acaso que a mãe de umas vítimas pareça demonstrar mais vergonha pela profissão da filha do que revolta por esta ter sido assassinada.

Com um desfecho que pode provocar uma satisfação compreensível (mas também triste pelo que revela sobre a natureza humana), Holy Spider é mais complexo, mas menos eficiente como narrativa do que os ótimos Shelley e Border, longas anteriores do diretor. Que, no entanto, demonstra ainda ter muito a dizer no futuro.

22) Minha mãe ficou viúva aos 27 anos de idade. Com dois filhos pequenos para cuidar (cinco anos e um), ela conseguiu algo que mesmo hoje, aos meus 48, não compreendo: manteve uma atmosfera de normalidade e amor que nos blindou (a mim e à minha irmã) de boa parte do impacto que a morte tão precoce de nosso pai deveria provocar. O curioso é que mesmo consciente de sua juventude à época, sempre que tento visualizá-la naquelas circunstâncias a imagino com o rosto que tem hoje – uma peça pregada pela memória que discuti ao escrever sobre o excepcional Estou Pensando em Acabar com Tudo, de Charlie Kaufman. Como resultado, há sempre algo de inalcançável na sabedoria e maturidade que projeto em minha mãe; em minhas lembranças, independente da idade que tenha nestas, ela é sempre a pessoa segura e quase infalível que minha perspectiva de filho criou.

De certo modo, Aftersun, longa de estreia da roteirista e diretora escocesa Charlotte Wells, funciona como uma investigação tardia de uma mulher, agora adulta, sobre o pai que via apenas nas férias quando criança, concentrando-se especificamente nos breves dias que passaram em um hotel na Turquia quando ela tinha 11 anos de idade. Vivida pela expressiva Frankie Corio, Sophie é uma pré-adolescente cujos modos seguros e perceptivos podem tanto ser sinais de sua maturidade precoce quanto (o mais provável) projeções feitas por sua versão adulta, que vemos apenas em breves flashforwards que alternam entre sua vida domiciliar e passagens claramente simbólicas que a trazem dançando em uma rave sob luzes estroboscópicas - pois embora a maior parte do filme acompanhe a pequena Sophie, logo torna-se claro que o que vemos passa, até certo ponto, pela ótica da mulher que esta se tornará.

O que, desta forma, justifica as cenas pontuais nas quais vemos apenas seu pai e que configurariam, assim, seus esforços para imaginar o que ele estaria vivenciando, já que aos poucos compreendemos como, sob a aparência alegre de um homem determinado a oferecer um passeio inesquecível para a filha, há um indivíduo angustiado e perdido. Interpretado por Paul Mescal com um misto de impulsividade própria da juventude (ele tem apenas 30 anos) e da amargura construída à medida que esta se afasta, Callum é um pai carinhoso que, apesar do claro amor que sente pela menina, mudou-se para a Inglaterra a fim de encontrar um futuro financeiramente melhor, sendo forçado a viver distante da garota. Jovem o bastante para ainda ser confundido por estranhos como irmão mais velho de Sophie, ele obviamente teve que fazer um considerável sacrifício financeiro para pagar por aqueles dias em um hotel humilde e pelos passeios turísticos na região – algo que a menina demonstra compreender, por exemplo, ao se desculpar por perder uma máscara de mergulho que sabe ser cara. Na maior parte do tempo, porém, eles exploram os espaços de lazer do próprio hotel, jogando sinuca, brincando na piscina e interagindo com os demais hóspedes (incluindo uma adolescente cujo bracelete, fornecido pelo estabelecimento, lhe dá direito a tudo que quiser pedir, reforçando a distância da realidade de Callum e Sophie para outras famílias mesmo naquele lugar).

Retratando momentos de intimidade da dupla a partir do registro da pequena câmera de vídeo analógica comprada por Callum, Aftersun emprega este recurso como uma âncora de certas memórias da Sophie já adulta, que aqui e ali pausa o que vê para estudar o rosto liso do pai enquanto, por exemplo, este ouve a filha perguntar o que ele imaginava, aos 11 anos, que estaria fazendo agora já adulto – um questionamento inocente que, no entanto, atinge o sujeito em um ponto de vulnerabilidade patente. Aliás, em diversos pontos o longa sugere que Callum vive um momento (ou toda uma vida) de instabilidade: incapaz de explicar exatamente por que está com o braço engessado e o ombro machucado (ou apenas relutante em fazê-lo), o homem descreve planos de negócios que soam impraticáveis mesmo que não o sejam, mas que o espectador (e a Sophie do futuro?) percebe de alguma maneira que ele jamais conseguirá realizá-los.

Com um olhar que exibe melancolia constante, Callum é ao mesmo tempo o Pai forte e sábio visto por sua filha criança e o jovem perdido e possivelmente deprimido percebido em retrospecto pela filha que agora tem sua idade, sendo admirável não apenas como esta multidimensionalidade é construída pelo ótimo roteiro, mas principalmente pela maravilhosa dinâmica entre Corio e Mescal. Aliás, até o interesse do sujeito por meditação e tai chi chuan sugere um indivíduo em busca de um equilíbrio que se mantém fora de alcance – e Wells e o diretor de fotografia Gregory Oke são hábeis ao constantemente evocarem o estado de espírito de Callum através das composições de quadro, seja ao sufocá-lo nos cantos (ou com elementos do cenário), seja ao enfocar sua imagem obscurecida, tênue, no reflexo de uma tela de tevê.

Mas é claro que Aftersun também é a historia da própria Sophie, que durante a viagem começa a descobrir sua sexualidade e a ter preocupações que vão além das familiares. Neste aspecto, sua confiança ao compartilhar certas experiências com o pai (como o beijo trocado com um garoto na noite anterior) é um símbolo do afeto entre os dois mesmo que conflitos pontuais acabem surgindo – e quando surgem, a menina sabe exatamente onde atacá-lo, machucando-o com a eficiência que só filhos adolescentes conseguem exibir.

O mais fascinante na construção narrativa de Charlotte Wells, contudo, é sua habilidade de estabelecer uma atmosfera inquietante mesmo nos momentos mais prosaicos, levando o espectador a experimentar a apreensão de que algo trágico ou traumático irá acontecer quando, na realidade, o que não percebemos é que já está acontecendo: a dor de Callum que, por mais sensível que seja, Sophie não pode apreender completamente por ser jovem e inexperiente demais – e será apenas na idade adulta que ela será capaz de juntar pequenos pedaços de suas recordações e montar um pouco melhor o quebra-cabeças que era seu jovem pai. Aliás, esta ideia de ecos de reminiscências que se formam é lindamente ilustrada pelo plano-detalhe da imagem em uma foto polaroid surgindo aos poucos.

E isto nos devolve à discussão inicial sobre a subjetividade de nossas lembranças e de como estas podem se transformar à medida que nosso tempo na Terra expande a capacidade que temos de enxergar o outro: se a princípio aqueles breves dias na Turquia se fixaram na mente da pequena protagonista como memórias de um passeio alegre, na idade adulta ela finalmente consegue ver a melancolia que dominava o pai e como os esforços deste para esconder sua angústia representavam um cuidado ainda maior.

O que novamente me faz pensar em minha mãe e me sentir comovido ao imaginar como era grande seu sofrimento e como era intenso seu amor para que tenha não só evitado que seus filhos o notassem, mas protegido-os a ponto de sentirem que tinham o lar mais feliz do mundo.

Que filme lindo.

25 de Maio de 2022

Comentários

Nenhum comentário ainda.

Seja o primeiro a comentar!