Os curtas indicados ao Oscar 2020

Uma breve observação antes de discutir os quinze curtas indicados nas categorias de Documentário, Live-action e Animação: ao contrário do que ocorre no Brasil, que considera a existência dos média-metragens (filmes com duração entre 31 e 59 minutos), a Academia reconhece como “curta” qualquer obra com duração inferior a 60 minutos. E para ler as críticas dos indicados nas demais categorias, clique aqui.

DOCUMENTÁRIOS:

1) In the Absence (Coréia do Sul/Estados Unidos, 28 minutos)

No dia 16 de abril de 2014, o ferryboat MV Sewol, que transportava 476 pessoas entre Incheon (cidade próxima a Seul) e a ilha de Jeju – um percurso que durava cerca de 14 horas -, começou a inclinar na água depois de uma mudança de curso que se revelou fatal graças à instabilidade estrutural prévia da embarcação e do fato de estar transportando mais de duas vezes o peso da carga máxima permitida. Às 8:49 da manhã, o Sewol começou a naufragar lentamente em um processo que duraria duas horas e meia, tempo suficiente para que os passageiros fossem evacuados. No entanto, os erros operacionais e as falhas de comunicação entre a tripulação, a guarda costeira e o gabinete da presidenta Park Geun-hye foram tamanhos que nada menos do que 304 vítimas ainda se encontravam a bordo e morreram afogadas quando o ferry acabou de submergir. Incluindo em torno de 250 estudantes do ensino fundamental que viajavam em uma excursão.

Dirigido por Seung-jun Yi e contando com a produção executiva de Laura Poitras (vencedora do Oscar por seu Cidadãoquatro), In the Absence resgata imagens das câmeras da embarcação, registros feitos pelas equipes de resgate, áudios das conversas entre estudantes e seus pais e também entre as autoridades responsáveis pelos procedimentos para retratar o caos que resultaria em centenas de mortes que poderiam facilmente ter sido evitadas, estabelecendo de forma inequívoca a falha sistemática em todos os níveis – incluindo a postura passiva, desinformada e irresponsável da presidente. A partir daí, o filme entrevista alguns dos pais enlutados, mergulhadores civis que ajudaram a recuperar os corpos de várias vítimas quando as equipes oficiais demonstraram despreparo para a tarefa e as consequências psicológicas do trauma, que levou um dos mergulhadores a cometer suicídio dois anos depois.

Evitando o sensacionalismo e a editorialização excessiva embora deixe clara a inconformidade dos pais e da população diante da tragédia, o documentário é – como não poderia deixar de ser – triste e revoltante na mesma medida, servindo como denúncia de uma lógica de autopreservação por parte de todos aqueles que deveriam estar mais preocupados com as vidas das pessoas presas no Sewol em vez de com seus próprios empregos e carreiras. Uma lição que, infelizmente, chegamos ao final do curta duvidando ter sido aprendida.

2) A Vida em Mim (Life Overtakes Me, Suécia/EUA, 39 minutos)

Os primeiros sintomas são apatia e perda de apetite. Aos poucos, as crianças afetadas vão se tornando menos responsivas ao mundo exterior, se recusam a comer e a falar, caindo eventualmente em um estado de inconsciência que pode durar meses ou anos. A condição, batizada de Síndrome de Resignação, acomete em especial crianças e pré-adolescentes que, depois de vivenciarem situações traumáticas, continuam a passar por um cotidiano de estresse, sendo mais frequente, portanto, em refugiados que, aguardando asilo, não sabem se terão que retornar ao país de origem ou não – e por algum motivo a Suécia concentra o maior número de casos da síndrome.

Embora possa soar para alguns como um mal fictício, já que não há causas físicas para o estado persistente de inconsciência dos pacientes, a Síndrome de Resignação vem sendo observada desde a década de 90 e, como informa o documentário A Vida Sem Mim, tem surgido também em centros de refugiados na Austrália – e ao longo dos 39 minutos do filme, os diretores John Haptas e Kristine Samuelson acompanham três famílias durante um período considerável enquanto os pais, supervisionados por uma pediatra, alimentam os filhos através de tubos de nutrição, mantêm os músculos das crianças em atividade através de fisioterapia e observam, angustiados, o sono interminável que parece – e, de certo modo, é – uma fuga da realidade. Aliás, considerando todo o horror que a maioria dos pacientes vivenciou (e os documentários Para Sama e A Caverna, que concorrem na categoria equivalente de longas, retratam isso de modo chocante), estranho seria não haver qualquer sequela emocional.

Isto não impede, como demonstra a produção, que a extrema-direita sueca (onde a obra foi rodada) espalhe boatos de que os refugiados têm envenenado os próprios filhos a fim de garantir a aprovação do asilo político – e mesmo que, claro, haja a possibilidade de que alguns dos casos sejam forjados, já que o desespero é um gatilho potente, a desumanidade das alegações só pode contribuir para o aumento da pressão sobre os imigrantes e, ainda pior, para o sentimento xenofóbico por uma parcela crescente da população.

É uma pena, portanto, que A Vida em Mim seja prejudicado de um ponto de vista narrativo por uma montagem que, ao buscar ressaltar o cotidiano difícil das famílias, acaba comprometendo o ritmo do filme através da repetição, falhando também ao não dar voz suficiente aos especialistas. Já sua importância como registro humanitário é indiscutível.

3) Walk, Run, Cha-Cha (EUA, 20 minutos)

Chipaul Cao (ou apenas “Paul”) conhecia sua futura esposa Millie há apenas seis meses quando decidiu deixar o Vietnã, alguns anos depois da guerra, para se mudar com os pais para a Califórnia. As lembranças da namorada, porém, não o abandonavam e, assim, após cinco anos e muitas cartas trocadas, ele finalmente conseguiu o visto para que ela fosse encontrá-lo – e desde 1984 vivem juntos e felizes. Sentindo-se sós depois que a filha se mudou, eles agora passam várias noites por semana praticando dança de salão, em especial o cha-cha-cha, o que lhes trouxe um sentimento renovado de liberdade.

É uma história simpática como o casal que a protagoniza, mas que, a rigor, não é o bastante para sustentar os 20 minutos de duração deste documentário de Laura Nix, que traz entrevistas com Paul e Mille, registros de seus ensaios, do cotidiano com os amigos e, finalmente, uma sequência na qual apresentam, com direito a figurinos e movimentos de câmera românticos, o número que passam a maior parte do filme ensaiando.

A impressão é a de um vídeo encomendado pela dupla para celebrar seu casamento e que poderia ser exibido na festa de suas bodas. É bonitinho, mas os motivos para sua indicação a um Oscar são um absoluto mistério.

4) Learning to Stakeboard in a Warzone (If You’re a Girl) (Inglaterra, 39 minutos)

“Coragem é ir para a escola e aprender a ler”, diz uma garotinha no início deste documentário. E não se trata de hipérbole: um dos países mais hostis às mulheres mesmo quase 20 anos depois da queda do Talibã, o Afeganistão tem a maior parte de sua população feminina mantida no analfabetismo e condenada a permanecer dentro de casa, a cobrir-se com burqas e a aceitar homens mais velhos (e normalmente estranhos às garotas) como maridos. Assim, a iniciativa de uma escola conhecida como Skateistan, que já seria nobre em situações normais, se torna um verdadeiro ato de heroísmo ao oferecer estudos às meninas cujas famílias, convencidas pela diretora do estabelecimento, permitem participar do programa – que inclui, além das aulas normais, lições de skate.

Realizada por uma equipe essencialmente composta por mulheres, Learning to Skateboard acompanha as aulas – também ministradas por mulheres (uma das quais, por temer pela própria segurança, se recusa a mostrar o rosto) -, traz entrevistas com as mães de algumas das garotas e com a valente Fatima Timar, que relata as ameaças frequentes enfrentadas para manter a escola funcionando e que envolvem, entre outras coisas, o simples ato de sair às ruas de Kabul, que não raro são palco de ataques por parte de terroristas suicidas.

No entanto, apesar do peso do cenário que aborda, o documentário adota uma postura otimista na maior parte do tempo, já que a alegria das jovens aprendizes não só quando sobre o skate, mas ao demonstrarem como já sabem ler, é contagiante (o que a trilha leve de Sasha Gordon ressalta bem).

Importante ao servir de vitrine a um trabalho vital (doações ao projeto podem ser feitas aqui) e eficaz como narrativa, este filme de Carol Dysinger é inspirador e tocante.

5) St. Louis Superman (EUA, 28 minutos)

Quando o adolescente negro Michael Brown, que estava desarmado, foi morto por um policial branco em Ferguson, no estado de Missouri, no dia 9 de agosto de 2014, uma marcha organizada pelo movimento Black Lives Matter tomou conta da cidade em um protesto que se tornou conhecido no mundo todo. Um dos integrantes da marcha, Bruce Franks, posteriormente se candidataria ao posto equivalente a deputado estadual e venceria a disputa, empregando o cargo para apresentar uma proposta de lei que, ao declarar a violência com armas de fogo um problema de saúde endêmico no estado, garantiria o aporte de recursos para combater o problema.

É este processo que serve de estrutura central ao documentário St. Louis Superman, que tem início algumas semanas antes da reapresentação da proposta (que havia sido derrotada na primeira tentativa) e acompanha Franks até sua aprovação, enfocando também sua história pessoal de ativismo movida pela morte do irmão de nove anos de idade em um tiroteio iniciado na porta de sua casa por dois estranhos. Agora pai, o congressista discute suas preocupações com o futuro do filho, que deverá aprender a se defender não apenas contra o racismo, mas contra a própria polícia, e expõe suas estratégias para tentar convencer os colegas a votarem em sua proposta.

O subtexto do filme, neste aspecto, é o estereótipo racista do “homem negro bravo”, que é utilizado com frequência para justificar todo tipo de violência e desmerecer argumentos sólidos contra o racismo institucional – e, não à toa, o tom de voz adotado por Franks ao discursar no plenário ou durante entrevistas é de uma placidez que, por contraste, revela o tumulto interno experimentado pelo sujeito (e que se torna ainda mais forte pela necessidade de ter que reprimi-lo para se fazer ouvir). Aliás, considerando que o rapaz é conhecido em St. Louis, sua cidade de origem, por suas participações em batalhas de rap, é interessante notar a disparidade entre suas personas e o que esta sugere.

Dito isso, o documentário é convencional em sua forma e falho pelas lacunas que deixa: o filho pequeno do biografado, por exemplo, é um garotinho adorável de quatro anos que logo se destaca, mas por que nada é dito com relação à filha de Franks, que surge sempre nos cantos do quadro como se pouco importasse? E por que o filme omite que o protagonista renunciou ao cargo pouco depois, optando por encerrar a narrativa numa nota positiva artificial?

A impressão é a de que os diretores Sami Khan e Smriti Mundhra – talvez por falta de intimidade com a realidade daquela comunidade – optaram por uma abordagem meramente burocrática do projeto, sacrificando, com isso, qualquer reflexão maior sobre o tema central do ativismo de seu personagem principal. O que, de certo modo, anula o propósito do próprio filme.

LIVE-ACTION

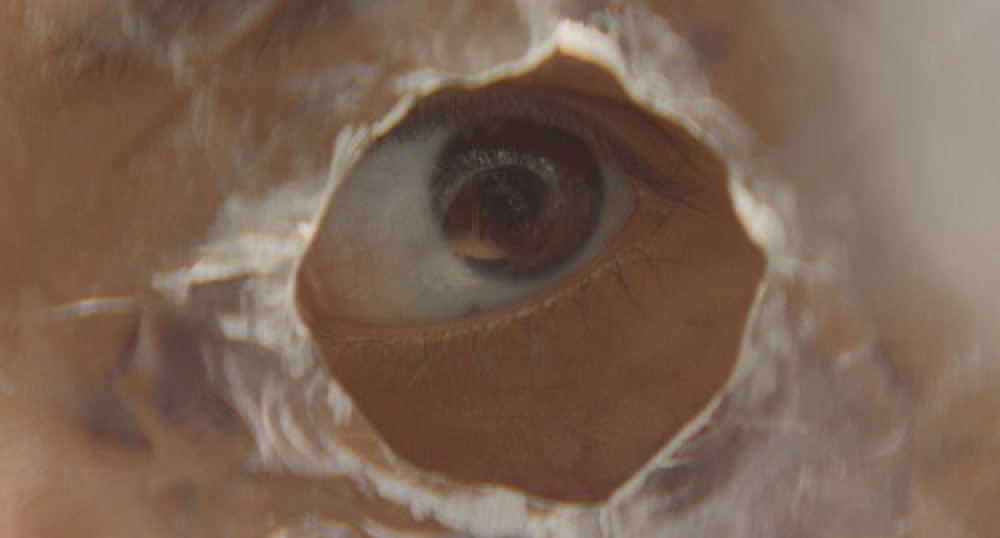

6) Brotherhood (Ikhwene, Tunísia, 25 minutos)

Mohamed (Mohamed Grayaâ) é um pastor de ovelhas que, morando com a esposa Salha (Salha Nasraoui) e com os filhos Rayene (Rayene Mechergui) e Chaker (Chaker Merchegui) numa pequena propriedade próxima ao mar na Tunísia, é surpreendido certo dia pelo retorno de seu primogênito, Malek (Malek Mechergui), que havia se juntado ao Estado Islâmico para lutar na Síria. Aliás, o rapaz não volta sozinho: ao seu lado e coberta por uma burqa, encontra-se uma jovem grávida que ele apresenta como sua esposa. Enquanto Salha recebe o filho com alegria e alívio, Mohamed mal pode ocultar o ressentimento diante do que julga ter sido uma traição do jovem e que se torna ainda mais amarga pela nora cujo rosto nem consegue ver.

Como é fácil observar através do fato de os atores dividirem seus nomes com os personagens e de os três irmãos na ficção serem retratados por irmão também na realidade, Brotherhood é filme que investe numa abordagem que muito deve ao neo-realismo e parece cruzar às vezes a fronteira entre o documental e o ficcional – se não em sua trama específica, certamente nas experiências cotidianas dos intérpretes. Além disso, a bela fotografia de Vincent Gonneville dialoga diretamente com a razão de aspecto reduzida para transportar o espectador a um universo bucólico, mas claustrofóbico.

Interessada também em investigar os efeitos do fundamentalismo religioso e, especificamente, da influência do Estado Islâmico sobre os jovens da região, a diretora Meryam Joobeur é capaz de ao mesmo tempo enxergar a opressão sobre as mulheres resultante deste extremismo e, por outro lado, como exigir que uma garota renuncie ao uso da burqa pode ser uma violência tão brutal quanto forçá-la a usar a peça, posto que a decisão cabe única e exclusivamente à própria jovem – uma percepção que talvez um diretor do sexo masculino não fosse capaz de demonstrar com a mesma habilidade.

Um trabalho memorável, sem dúvida alguma.

7) Nefta Football Club (Tunísia/França/Argélia, 17 minutos)

Um burrinho atravessa o deserto fronteiriço entre a Argélia e a Tunisia enquanto, através de fones de ouvidos de um vermelho brilhante, escuta uma música em alto volume. Por que o animal está com o aparelho, o que carrega, quem o despachou e quem o encontrará são algumas das respostas que Nefta Football Club responderá de forma surpreendente e bem-humorada ao longo de seus 17 minutos.

Sem qualquer pretensão mais ambiciosa do que fazer rir, o curta escrito e dirigido por Yves Piat tem como centro os irmãos Mohamed e Abdallah (Eitayef Dhaoui e o encantador garotinho Mohamed Ali Ayari), que, em função de suas idades, têm percepções diferentes acerca do que descobrem e do que fazer com aquilo – e o plano aéreo que encerra o filme é uma gag visual que se apresenta como desfecho perfeito para as duas linhas de ação que estruturam a narrativa econômica e divertida.

8) A Janela dos Vizinhos (The Neighbors’ Window, EUA, 21 minutos)

A mensagem central de A Janela dos Vizinhos, escrito e dirigido pelo norte-americano Marshall Curry, é óbvia e simples, mas sua apresentação é feita de modo tão sensível que se torna difícil ficar indiferente a ela. Além disso, muitas vezes as coisas mais óbvias e simples são também importantes de ouvir.

Protagonizado pela ótima Maria Dizzia, o curta é praticamente todo narrado a partir da perspectiva do apartamento que sua personagem divide com o marido (Greg Keller) e os três filhos pequenos. Certa noite, esgotados depois que as crianças adormecem, Alli e Jacob notam que os vizinhos do apartamento em frente (Juliana Canfield e Bret Lada) não se preocupam em fechar a janela enquanto se agarram apaixonadamente – e observar as maratonas sexuais do jovem casal se torna uma quase obsessão para a mulher mesmo depois que seu marido parece enjoar da brincadeira voyeurística. Este interesse, não demoramos a constatar, é fruto de sua impressão crescente de que a parte mais divertida e descompromissada de sua vida ficou para trás graças às suas obrigações maternais, o que a leva a projetar esta perda na paixão que o cansaço a impede de ter com o marido e que os vizinhos têm de sobra.

Mas o cineasta não deixa de notar, de modo similar, como o voyeurismo da protagonista a coloca numa situação similar à do espectador do filme em si, já que, enquanto ela observa os vizinhos, nós a observamos – um paralelo que fica patente no momento em que ela apaga a luz para poder assistir à sessão sexual do outro casal com mais tranquilidade.

Não é difícil antecipar para onde a história caminhará, contudo – talvez não nos detalhes, mas certamente na tese que o curta apresentará ao fim da narrativa. O surpreendente é como, quando este chega, o impacto dramático não é diminuído por sua previsibilidade, o que também deve muito às performances de Dizzia e Canfield.

E é bom lembrarmos que, de tempos em tempos, é essencial tentarmos enxergar de fora o que vemos sempre de perto – pois a beleza às vezes só é revelada quando nos distanciamos o bastante para percebê-la.

9) Uma Irmã (Une soeur, Bélgica, 17 minutos)

A sororidade está implícita no título e na interação entre Alie (Selma Alaoui) e a telefonista do departamento de polícia que atende seu chamado (Verlee Baetens, do devastador Alabama Monroe). Presa em um carro em alta velocidade dirigido por Dary (Guillaume Duhesme), que acabou de estuprá-la, a moça finge estar conversando com a irmã enquanto busca fornecer informações suficientes para que a outra possa localizá-la e enviar ajuda – uma premissa idêntica ao recente longa dinamarquês Culpa, de Gustav Möller (com a significativa diferença de que aquele tinha, como atendente, um homem).

Thriller em forma e conteúdo, Uma Irmã foi roteirizado e dirigido por Delphine Girard, que evoca com competência o pavor da vítima e a ansiedade bem-intencionada de sua interlocutora, mas é limitado pela ambientação em si, já que é forçado a se limitar à troca de diálogos entre as mulheres, criando certa curiosidade com relação ao desfecho (ela se salvará? Não?), mas nada mais. Sim, há uma urgência na contemporaneidade – e, ao mesmo tempo, triste atemporalidade – do tipo de violência que retrata, mas ao servir a um exercício de gênero, a relevância da discussão em si torna-se refém do suspense que a cineasta é obrigada a buscar.

E é aí que o projeto se complica, já que não tem nada de original a oferecer.

10) Saria (EUA, 22 minutos)

A história é trágica e, infelizmente, real: em 8 de março de 2017, depois de uma tentativa de fuga em massa do internato Virgen de la Asunción, na Guatemala, 51 adolescentes recapturadas foram colocadas em um aposento minúsculo como forma de punição temporária e, quando um incêndio teve início no cômodo, os funcionários da segurança se recusaram a abrir a porta para deixá-las escapar, resultando na morte de 41 delas. O incidente se torna ainda pior se considerarmos que o motivo por trás da fuga inicial era o abuso físico e sexual constante ao qual as meninas eram submetidas pela equipe da instituição.

Contado a partir do olhar da personagem-título (Estefanía Tellez), Saria busca situar o espectador no cotidiano de pesadelo das garotas através de cenas que reimaginam incidentes específicos enquanto estabelecem a cumplicidade da protagonista e de sua irmã Ximena (Gabriela Ramírez), que está vivendo seu primeiro amor com o também prisioneiro Appo (Jorge Ávila). Aliás, o termo “prisioneiro” representa, neste contexto, um terror adicional, já que o internato não era destinado a jovens condenados por algum crime, mas a órfãos e a adolescentes abandonados por suas famílias.

Com um elenco formado também por órfãos – mas mantidos em outra instituição -, o projeto escrito e dirigido pelo norte-americano Bryan Buckley é relevante ao trazer a tragédia e suas vítimas de volta à atenção da sociedade, apresentando-as também a quem (como eu, admito) não sabia nada a respeito. No entanto, como narrativa dramática, o cineasta não consegue imprimir urgência ao projeto, que falha também ao tratar o incêndio em si com um distanciamento que não faz jus à sua dimensão e aos seus detalhes pavorosos, o que é lamentável.

ANIMAÇÃO

11) Kitbull (EUA, 9 minutos)

Realizado através de desenhos à mão em uma animação 2D tradicional que não é algo comum em se tratando de produções da Pixar, Kitbull conta uma historinha simpática envolvendo um gato de rua e um cão pitbull que, maltratado pelo dono que tenta treiná-lo para rinhas, possui uma natureza doce que o leva a tentar se aproximar do felino. Sugerindo as brutalidades enfrentadas pelo animal sem pesar excessivamente, a diretora/roteirista Rosana Sullivan investe na estilização dos movimentos típicos de cães e gatos – e no contraste entre suas naturezas – para criar um curta divertidinho e inocente que se preocupa mais em deixar o espectador alegre ao final da narrativa do que com qualquer outro objetivo. O que é perfeitamente válido, embora, confesso, eu costume esperar um pouco mais de um finalista ao Oscar na categoria.

12) Filha (Dcera, República Tcheca, 15 minutos)

A subjetividade da memória é uma de nossas bênçãos e também uma de nossas maldições. Ao colorir o passado com cores próprias que raramente correspondem de todo à realidade absoluta, a perspectiva que carregamos de nossas experiências pode suavizar momentos dolorosos (ou transformá-los em aprendizado suportável) ou aprofundar feridas antigas. Uma mudança de expressão não compreendida ou um abraço não correspondido tem o potencial de machucar com intensidade cada vez maior com o passar dos anos, nutrindo-se do silêncio para ganhar vulto e formar rachaduras que, não consertadas, levam toda a estrutura emocional a desabar.

Filha, um curta melancólico escrito e dirigido pela tajique Daria Kashcheeva, explora com delicadeza este elemento de nossa natureza ao retratar o relacionamento entre uma jovem e o pai moribundo. Observando o homem idoso em sua cama de hospital, ela ouve o som de vidro se partindo e descobre um pássaro que bateu contra a janela do quarto, o que a atira em uma lembrança de um incidente da infância que se tornou uma daquelas passagens que, mesmo que não compreendamos totalmente o motivo, se transformam em um momento de definição em nossas trajetórias emocionais. No entanto, ainda que a Filha seja a personagem-título (o filme não tem diálogos e nem identifica a dupla pelo nome), Kashcheeva mergulha também na perspectiva do Pai, sugerindo que a frieza percebida pela mulher na infância – especialmente naquele incidente – era mais resultado do caos de um pai solteiro tentando lidar com as tarefas domésticas do que de descaso. Uma percepção que, claro, o espectador tem, mas não a protagonista, o que salienta a tristeza da situação.

Moldados em papel machê de um modo cru que contribui para a atmosfera de desolação da narrativa, Filha é hábil ao usar a instabilidade da câmera e do foco para sugerir a intangibilidade das lembranças evocadas, encontrando, ao final, uma solução para a relação (ou “solução”) que soa orgânica e efetiva.

13) Hair Love (EUA, 7 minutos)

A importância da representatividade na Arte é algo indiscutível – e é um raro alívio em nossa realidade cada vez mais sombria que o espaço alcançado por artistas pertencentes a minorias históricas esteja crescendo, mesmo que não com a rapidez ideal. Hair Love, escrito por Matthew A. Cherry e co-dirigido por este ao lado de Everett Downing Jr. e Bruce W. Smith, é uma animação que serve como bom exemplo desta importância ao focar em uma garotinha negra (como os três diretores) que, ao despertar certa manhã e lembrar que se trata de uma data importante (por motivos que descobriremos depois), corre para diante do espelho a fim de fazer um penteado especial com a ajuda de um vídeo-tutorial.

Orgulhosa de seu cabelo afro, a pequena protagonista falha em moldá-lo de acordo com as explicações, restando ao seu pai a tarefa de tentar a façanha – numa sequência divertida que os cineastas imaginam como um autêntico combate em um ringue. E é aqui que Hair Love começa a revelar novas camadas à medida que compreendemos os motivos por trás da ausência da mãe e a significação afetiva do processo de penteado em si. Por outro lado, estas revelações soam, em parte, como esforços melodramáticos excessivos que enfraquecem um pouco o curta ao sacrificarem a discussão identitária em prol de clichês já empregados em centenas de histórias similares. E a covardia do epílogo apresentado durante os créditos finais, que demonstram a aversão de grandes estúdios a qualquer tipo de risco (o projeto é produzido pela Sony), deixa tudo mais decepcionante.

Ainda assim, os dois terços iniciais do curta, que se concentram na menina, em seu penteado e no pai (há também um gatinho dispensável cuja única função é ser engraçadinho), salvam o filme mesmo que não consigam torná-lo realmente memorável

14) Irmã (Sister, China, 8 minutos)

Se os dois curtas anteriores lidavam com a relação entre pais e filhas, Irmã, escrito e dirigido pela cineasta chinesa Siqi Song, traz as reflexões do narrador (Bingyang Liu) acerca de sua irmã quatro anos mais nova: o modo como esta pegava seus brinquedos, as brigas pelo controle remoto da televisão e as brincadeiras bobas que faziam na infância. Fotografado em preto-e-branco pela própria diretora (com apenas alguns elementos vermelhos simbolizando a influência da menina sobre o irmão), o filme é, como o também recente One Child Nation (semifinalista na categoria de Longa Documentário), uma discussão crítica sobre a Lei do Filho Único adotado pelo governo da China entre 1980 e 2015 com o objetivo de controlar o crescimento populacional – e a própria Siqi Song cresceu como uma relativamente rara segunda filha em sua família.

Empregando lã para construir os personagens e alguns dos elementos cênicos, esta animação em stop-motion adota a subjetividade do olhar do protagonista para criar sequências fantasiosas nas quais a bebê se expande para ocupar a maior parte do quarto do menino e um pé-de-dente brota a partir do dente de leite plantado pelas crianças, ilustrando os sentimentos do narrador de modo lúdico e imaginativo.

E que culmina em um desfecho tocante e bem mais impactante do que todo o já mencionado (e medíocre) One Child Nation, comprovando o poder que a liberdade da animação – especialmente nas mãos de uma realizadora talentosa – pode proporcionar.

15) Mémorable (França, 12 minutos)

Se Irmã me levou a comentar a liberdade proporcionada pela animação, Mémorable me fez chorar ao testemunhá-la em uma escala ainda mais ambiciosa e sensível. Melhor entre todos os curtas em competição – e incluo aqui os documentários e em live-action -, esta pequena obra-prima de Bruno Collet consegue, em apenas 12 minutos (ou menos, já que há os créditos iniciais e finais), construir não apenas um mundo palpável e complexo, mas uma vida inteira de criação artística e amor.

Esta vida pertence a Louis, um pintor que vem demonstrando sinais cada vez mais intensos de demência, o que ao mesmo tempo preocupa, entristece e irrita Michelle, sua esposa de décadas. Contando com as vozes do veterano André Wilms (que protagonizou A Vida da Boêmia e O Porto para Aki Kaurismäki) e de Dominique Reymond, Mémorable aplica a lógica visual da carreira do protagonista ao design de produção, retratando sua confusão mental crescente como uma dissolução física do que vê, como se os objetos ao seu redor voltassem a ser apenas tinta – e vê-lo tentar identificar um celular que se liquefaz à sua frente é uma forma potente de ilustrar o terror de uma mente ativa que se desfaz aos poucos enquanto seu dono ainda se mostra capaz de perceber o que está ocorrendo.

Esta lógica, aliás, se aplica também à autoimagem de Louis, cuja forma inicialmente bem moldada vai perdendo gradualmente a definição em um reflexo da identidade em colapso – um processo que a magnífica trilha de Nicolas Martin complementa com perfeição, demonstrando ternura particular pela relação entre o pintor e sua companheira. Pois Michelle não é “apenas” esposa de Louis, mas sua musa de uma vida inteira – o que descobrimos em um lindo plano que percorre as obras do artista -, e o amor que ele sente por ela é, por sua natureza e magnitude, o que a mantém como último porto de sua capacidade cognitiva.

E quando esta se desfaz em traços minimalistas que por fim se reduzem a gotas de cores flutuantes, Mémorable vai do lindo ao sublime em questão de segundos.

08 de Fevereiro de 2020

(Gostou da crítica? Se gostou, você sabia que o Cinema em Cena é um site totalmente independente cuja produção de conteúdo depende do seu apoio para continuar? Para saber como apoiar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já pelo clique! Mesmo!)